|

第301回 内間安瑆・内間俊子展 会期:2018年7月17日[火]―8月10日[金] 11:00-19:00※日・月・祝日休廊

|

1950年代、恩地孝四郎をリーダーとする戦後の創作版画運動に参加した内間安瑆と、瑛九をリーダーとするデモクラート美術家協会に参加した内間俊子(旧姓青原)が1954年に結婚後、ともにアメリカで新しい美術の道を歩むことを決意し、幼い子息(内間安樹さん)を連れてアメリカに渡ったのは今から60年前のことでした。

1982年12月に内間安瑆が病に倒れ、長い闘病生活の末に2000年5月に死去、献身的に支えた俊子夫人もその年の12月に亡くなりました。

あれからもう18年が過ぎました。

このたび、ときの忘れものではニューヨークのご遺族の全面的な協力を得て「内間安瑆・内間俊子展」を開催します。

内間安瑆は、版画制作を始めてから長年の試行錯誤を経て、浮世絵の伝統技法を深化させ「色面織り」と自ら呼んだ独自の技法を確立し、伝統的な手摺りで45度摺を重ねた〈森の屏風 Forest Byobu〉連作を生み出しました。今回は1957年から1982年の間に制作された現代感覚にあふれた瑞々しい木版画をご覧いただきます。

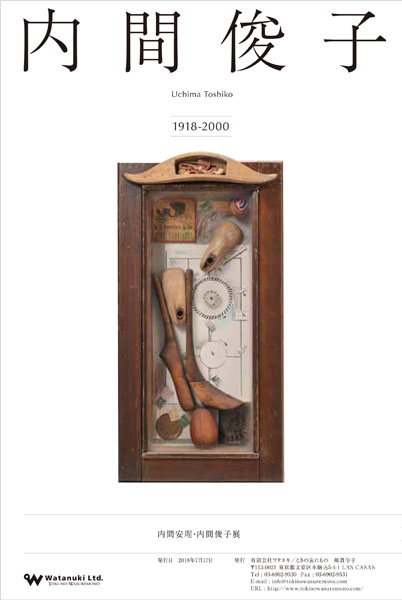

内間俊子は早くから前衛画家として活躍し、渡米後の1966年頃から、古い木片や石などを封印したボックス型のアッサンブラージュやコラージュの制作に取り組み、全米各地の展覧会や日本での個展での発表を続けました。

1982年から体の自由を失った夫を18年間にわたり献身的に看病しながら、限られた時間の中でも制作は続けられました。作品は「夢、希望、思い出」をテーマにしたものが多く、日常の「モノ」たちの組み合わせから内間俊子の人生の記録が表現されています。

作品は約50点を準備いたしましたが、本展は会場のスペースの関係から展示できるのは20点弱です。

ふたりでひとり

―内間安瑆と内間(青原)俊子

水沢 勉

奥深く折り重なった時間のヴェールの向こうにうっすらと浮かぶ映像がある。ふたつの影。その顔の表情はぼけてしまって判然としない。どこかふたりは微笑んでいるようにみえる。

が、もはやしかとは確かめられない――

わたしにとっては内間安瑆・俊子夫妻との最初で最後の出会い。おそらく1986年、六本木のストライプハウスでのおふたりの展覧会が初めて同館で開催されていたときであったと思う。安瑆さんは杖をつかれて、そのそばに俊子さんが佇んでおられた。わたしは安瑆さんの近作の「Forest Byobu(森の屏風)」と名づけられた一連の多色木版画の魅力にすっかり虜になっている自分のことを伝えたように思うが、安瑆さんとは、その頃は病気で言葉が不自由になられていてあまり話が出来なかった。俊子さんも静かにされていてあまり語られなかった。でも、主役はあくまで安瑆さんのほうなのですよ、と伝えようとする控えめな気配というか、配慮を感じさせる、忘れられない佇まいだった。

いま「ときの忘れもの」で開かれているおふたりの作品を拝見すると、それぞれの個性以上に、ふたりであることの意味も改めて捉えなければならないと思う。いままでわたしはそれぞれの個性ばかりに目がいってしまっていたのではないか。ふたりであることをしっかり見定めなければいけない。

そんな思いを抱きながら、ご長男の安樹さんが今回のカタログに寄せた文章「追想:両親のこと」を読んで、その思いはますます強い。1958年東京生まれの安樹さんが回想するおふたりの姿は、もちろんのわたしの曖昧模糊とは違うけれど、やはりどこか輪郭を定めがたい印象がある。俊子さんは、旧姓青原俊子として「1918年10月26日、満州安東市に生まれる。」と同カタログの年譜には記載されている。一方、安瑆さんは、「1921年5月1日アメリカ合衆国カリフォルニア州ストックトンに生まれる。」とある。

俊子さんはじつは安瑆さんより三歳年上だったのだ。しかも「満州安東市」の出身。「安東」は旧称で、現在の中華人民共和国遼寧省丹東市と思われる。誕生年である1918年には、歴史的にはまだ「市」ではなかったはずであり、正確には「旧満州安東」と記載すべきかもしれない。歴史そのものが茫々たる時間の彼方にある。そして安樹さんが生まれた翌年1959年に内間夫妻はアメリカに住まいを移している。安瑆にとってはほぼ20年ぶりの「帰国」であったが、妻と息子にとっては、初めての「渡米」であった。

時計の針を少し逆回しすることになるが、安瑆の両親、安珍とハルは沖縄の出身であり、1920年にカリフォルニアに移民し、翌年に安瑆が長男として生まれている。19世紀末までは一部の富裕層だけが特権的に世界旅行に夢中になったが、20世紀はむしろ生活の糧をもとめてひとびとが大量に移動する時代になっていたのである。その歴史の風景のなかに安瑆と俊子は生まれたのだ。

わたしがはじめて俊子さんの作品に接したのは、安瑆作品よりも早く、1982年のストライプハウスで藤井多鶴子とのふたり展であった。いくつかの壁掛けのアッサンブラージュやコラージュ、とくにボックス型のオブジェに封じ込められた、独特の無国籍的なノスタルジーに魅了され、すぐに雑誌『美術手帖』(1983年3月号)に展評を寄せた。その後、瀧口修造の詩に寄せた詩画集『スフィンクス』(1954年)のなかの木版画《魚の欲望》の色彩に驚くことになるのだが、その作者「青原俊子」が「内間俊子」であるとは迂闊なことにすぐにはわたしには結びつかなった。俊子さんは、1953年以来、画家は、1951年に結成されたデモクラート美術協会の会員であり、瑛九と瀧口修造の精神的な圏域のなかに一時身を置いていた。他の会員たちが銅版画であったのに、俊子さんは、木版画であった。この年に俊子さんと安瑆さんは結婚されている。安瑆さんがこの小品とはいえ、妖しい光を放つ木版画に魅せられていたのではないか、そうでなければ結婚しない・・・というのは、わたしの勝手な妄想かもしれないが、それはそれでとても愉しい。故郷喪失者のふたりの出会いを、木版画が導いたのではないかという推測である。

せっかくご本人たちに直接会う機会がありながら、それぞれの作品については、話を少しはしてはいても、そういった暮らしの個人的な部分には立ち入ることができなかった。毅然としたおふたりの姿に、そのようなことを訊くことは躊躇われたのだ。

風がいつのまにか集めたかと一瞬疑う、作為性を感じさせない俊子さんのオブジェ。気がつくと風と同調しているのではないかと感じられる晩年の安瑆さんの多色木版画。それだけで十分でしょう、とふたりは作品もひとも語りかけていた。

ふたりはそれぞれに孤独であり、ふたりでひとりであった。

(みずさわ つとむ)

My parents: A Reflection

追想:両親のこと

内間安樹(長男、美術専門弁護士、ニューヨーク州)

1959年の後半、壮年期に近づきつつあった私の両親は、慣れ親しみ居心地もよかったであろう東京を後に、先行きは不確かだが新たな人生を切りひらくためにアメリカに向かった。日本においては、父は創作版画運動、そして母はデモクラート美術家協会の作家として、二人とも一定の評価を得ていた。子供の私は当時まだ1歳であり、友人知人はほとんどが日本にいたのだから、アメリカでの再出発は大きな冒険であった。母がよく口にしたように、二人が持っていたものといえば、唯一、新たな世界で作家として成功する資質と才能が自分たちにあるという自信だけだったのだ。美術にかぎらず、他の分野でも成功する保証は何もなく、アメリカのどこに居を構えるのかということどころか、どう生計を立てるのか、その見通しさえもなかった。

「色彩と風のシンフォニー/内間安瑆の世界」展図録より(2015年 沖縄県立博物館・美術館発行 *展覧会は2014年9月12日〜11月9日開催)

父にとっては、アメリカは生まれ故郷であったものの、それまでの人生の半分という長い期間をアメリカの外で過ごしたのだから、浦島太郎のような気持ちであったろう。日本で成人し、戦時期と終戦後という最も困難な時期を経験し、芸術家としてのキャリアを選択し、友人をつくり、家庭を築いたのだから、当然日本に留まれたはずだ。そして、日本以外の国を知らない母にとっては、移住にあたってはさらに未来への強い信念が必要であった。二人がアメリカに来る決心をした理由について私は正確には知らないが、様々な要因の中でも、新しい物の見方や、個人主義的精神への渇望が大きな役割を果たしたのではないかと思う。

この時点に至るまでの父の人生についてはあまり知らない。時たまカリフォルニアでの少年時代について、高校でアメリカン・フットボールをやったとか、柔道で黒帯を取得したとか、高校では10歳ほど年上のジャクソン・ポロックやフィリップ・ガストンと同じ美術教師に学んだというようなことを聞いたことがあるだけだ。一方、祖父母については若干の知識がある。二人は1920年に沖縄からカリフォルニアに移住して、農業や店舗の経営などいろいろな仕事で勤勉に働いた結果、多くの子供を育て、ロサンジェルスに不動産を所有して収入を得ていた。私が知る限りでは、父と二人の弟を含めた家族が属するカリフォルニアの日系人コミュニティでは、祖母が琉球音楽の蛇味線奏者であったこと以外、特に沖縄出身ということを自他ともに意識することはなかったようだ。父が日本で過ごした20年間について語ったことは一度もなく、そのほか自分の過去についてもほとんど口にしなかった。父は人前以外では無口であり、常に「今現在」に集中していたので、思い出を話す時間も、気持ちもなかったようだ。

父とは対照的に、母は自分の過去についてよく話していたので、私は母の家族や、日本の植民地であった満州での母の幼少期についてはよく知っている。祖父は事業家として成功していたため、母は何不自由ない環境で高等教育も受け(後には神戸女学院に入学)、美術や音楽に囲まれて育った。幼いころから美術を愛し、常に成功することを目指し、母自身がいうように負けず嫌いであった。それらの資質が1950年代初期から半ばにかけて日本の美術界で数少ない女性作家として活動する要因となったことは想像に難くない。母は、父に出会う以前からアメリカに渡り美術家として自分を伸ばすことを望んでいた。神戸のアメリカ軍基地内にあった図書館で美術家として働いていた時に、そこで親しくなったミス・ニューエンハムという上司が、母が作家としてのキャリアを追求できるよう、帰国する時には彼女をアメリカに連れて行こうと申し出たが、実現には至らなかった。私は日本での母の作家としてのキャリアについては多くを知らない。デモクラート美術家協会での経験について話してくれたことは覚えているが、事象や人名が私の日常とあまりにかけ離れていたため、記憶に残っていない。

東京を出発した両親は、父の両親と弟が住むロサンジェルスに到着した。その数週間後、地元の美術館やギャラリーで見る作品に失望した父は、シカゴのオリヴァ―・スタットラーとニューヨークに住むイサム・ノグチと相談した結果、アメリカでの自分の唯一のルーツであるロサンジェルスを離れて、東に移動することを決めた。1960年に入って間もなく、二人はニューヨークに移住することを決意した。今もそうだが、当時もニューヨークは文化の中心であり、世界中から集まる芸術家のメッカだったからだ。ニューヨークで二人は、当地に在住していた猪熊弦一郎、泉茂、森泰、靉嘔など、日本で知己を得ていて気心の知れた日本人美術家たちのグループを知り、頻繁に交流し、支え合った。このころの白黒写真には、私たち家族三人が彼らとセントラルパークやコニーアイランドなどで楽しく過ごした時の様子が記録されている。父はこの時から作品の制作と美術を教える仕事に一心不乱に取り組むようになった。美術教師としては、最初はプラット・インスティチュートで、続いてサラ・ローレンス大学、そして後にはコロンビア大学の夜間コースでも教えた。

1962年に私たち家族は、グリニッジ・ビレッジのエレベーターの無い5階建てのビルの最上階だったアパートからマンハッタン北部のエレベーター付きの大きな建物に移り、1976年までそこに住んだ。私の部屋は父の仕事場と隣り合わせで、入口から一番奥に入ったところにあった。父が版を彫り、和紙をバレンでこする単調な音、ラジオから聞こえるニュースやトークショー、クラシック音楽、そして時おり父が彫って床に散らばった木くずを掃き集める音が私の記憶に深く残っている。外で教えるとき以外は、父は一日中仕事場で過ごした。趣味というものを持たず、読むものといえばもっぱら新聞と、美術や版画の参考書で、それらの多くの本の中には『Printmaking』、『The Book of Fine Prints』、『Master Prints of Japan』、『An Introduction to a History of Woodcut』、『Post-Impressionism』、『From Van Gogh to Gauguin』、『Painting in the Yamato Style』、『Bonnard』等があった。仕事場は実用一辺倒で、装飾や感傷的な理由でおかれたものは一切なかった。あるのは整然と並べられた道具、絵具等のチューブ、びん、ボトル、缶、筆、木炭、鉛筆、定規、布、版画紙、版木、ボール紙などで、一つ一つが制作の過程に直接必要なものだった。私の部屋の隣ではあったが、父の仕事場は別世界であり、私が父の仕事を邪魔することなどはめったになく、たまに父と母が二人とも出かけている間に入ってみるだけだった。私が覚えている限り、母が父の仕事場に入ったのを見たことはない。

私が子供のころは、母は自分の芸術家としてのキャリアを一旦脇に置き、もっぱら私の世話と家事を引き受け、父が仕事をしやすい環境づくりに努めていた。したがって子供のころは母も美術家なのだと意識したことはあまりなかったが、母は時間を見つけては制作を継続しており、私がミドルスクールに入ってあまり手がかからなくなってから、ようやく本格的に作品を作るようになった。日本では版画を制作しており、当初ニューヨークでも制作していたが、後に全く違うミディアムを選んだのは、恐らく父と違う分野の作品を創造したかったのと、父の気を煩わせることなく、父が版画家として花開くことを望んだからであろう。理由はともあれ、母の新しいミディアム(コラージュとアッサンブラージュ)は、母の性格と美的感受性に最適なミディアムであったことに疑いの余地はない。

母のクリエイティブな世界は、母自身の記憶と空想から引き出されたロマンと抒情に溢れていた。母は「もの」を愛し、過去を大切にしていた。そのために若い頃は「おセンチ姉さん」と呼ばれていた。母の人生にとって意味のあった言葉の一つは、「あの時、あの人」であり、それは母が頻繁に回想していた、ある場所である人と過ごした特別な思い出である。母の作品は、世界中の過ぎ去った時代から自分の想像力を通して取り出した物や画像を使って、自身がもつ記憶への情熱を表現したものだ。江戸時代、イタリアルネサンス、ビクトリア時代、アメリカ植民時代からの断片や、古い切手、絵葉書、人形、おもちゃ、楽譜といった過去の遺物、また木の葉、貝殻、小石、バラ、鳥の羽などの自然物は、小さな道具や手鏡、雑誌の切抜き等とアレンジされて、優雅で特異なムードを醸し出す。不必要なものをためらわずに捨てた父とは対照的に、母は物を捨てず、古物商や蚤の市で物を買い求め、インスピレーションのために大切に保管し作品に用いた。母は夫婦の寝室の片側に置かれた大きな仕事台で、ハサミ、糊、金銀のパステルやその他の道具を使って制作し、それらの材料や作品は、そのわきにある大きなファイルキャビネットに保存していた。

父と母は、夫婦でよく日本人やアメリカ人の美術家と交流した。ニューヨーク在住の日本人作家や、日本からきた作家にとって、二人は気心の知れた主人役であり、長年にわたって多くの旧友を自宅の夕食に招いたり、彼らの関心のあるニューヨークの美術館や観光地を一緒に訪れた。全員は思い出せないが、私の記憶では吉田穂高、吉田遠志、吉田政次、棟方志功、北岡文雄、流政之、由木礼、萩原英雄、角浩、高橋力雄などの人々がいた。一方アメリカ人にとっては、二人はニューヨーク美術界の信頼のおける仲間であり、日本文化の紹介役として、自宅ですき焼きや刺身をふるまったり、日本と日本美術についての情報を提供したりした。それらの人々の中には、フリッツ・アイヘンバーグ、マイケル・ポンセ・デ・レオン、バーナード・チャイルズ、ソン・モイ、レタリオ・カラパイ、カール・シュラグ、リチャード・プセット=ダート等の作家、またサラ・ローレンス大学とコロンビア大学美術学部の同僚に加えて、ウナ・ジョンソンやドリー・アシュトンらの美術評論家がいた。

二人はまた、日本で親しくなったイサム・ノグチとは連絡をたやさない間柄だった。父はイサム・ノグチと1950年代初めに出会い、日本での彼の数々のプロジェクトを手伝い、あるいは制作に協力したようだ。ノグチが私たちの家に来たことや、両親が親しくしていたノグチの妹の郊外の家をノグチと両親と一緒に訪れて午後を過ごしたりしたことを覚えている。また、父は著述家のオリヴァ―・スタットラーとも生涯を通じて親しかった。父はスタットラーが出版した『Modern Japanese Prints: An art reborn(よみがえった芸術−日本の現代版画)』(1956年)に掲載された作家たちとの対話を仲介・通訳したり、『Japanese Inn(ニッポン歴史の宿)』(1961年)のためのインタビューを通訳したりと、日本における彼の重要な協力者であった。家族でシカゴの彼の家を訪ねたこともあり、父は1970年代には度々日本でも彼と会った。

1970年から1975年にかけて、私たち家族は広く海外を旅した。1970年には父が二度目のグッゲンハイム・フェローシップとサラ・ローレンス大学の長期有給休暇を得てヨーロッパに行き、そこから日本に行き主に京都で2か月過ごした後、ヨーロッパに戻り、イタリアのフローレンスで父は6週間の夏期学校(アメリカン・サマープログラム)で教えた。その後5年間は、毎年南フランスの夏期学校アメリカン・サマースクールで教えるようになった。その間に私たちはプロバンス、ロワール地方、ノルマンディー、ストラスブール、リビエラ、ブリターニュなどフランス各地をはじめ、イタリア、スイス、ギリシア、ユーゴスラビアを旅行した。京都のお寺数十か所をはじめ、ウフィツィ美術館、プラド美術館、パルテノン神殿、数えきれない城や聖堂からベニスのビエンナーレ、リュブリャナ国際版画ビエンナーレと、文化的に興味ある場所を精力的に巡った。これらの経験は両親に新しいインスピレーションを与えて、その後の制作に影響を及ぼしたであろうし、また両親が1979年に購入したニューヨーク州シュラブ・オークの別荘を囲む自然環境も同様であった。

私の両親にとって、1959年に踏み切った冒険は、アメリカにおいて40年の実りある人生として開花した。父は自己宣伝にはまったく無頓着であったにもかかわらず、二度のグッゲンハイム・フェローシップ版画部門で受賞し、その作品は現在、メトロポリタン美術館、ワシントンのナショナルギャラリー、大英博物館、アムステルダム国立美術館、ホイットニー美術館等に所蔵されるなど、作家として高い評価を得た。また教師としても、長年の献身的な教育姿勢が認められ、サラ・ローレンス大学ではまず正規教師の地位を得、後に名誉教授となった。母は、感傷的な性格と併せ持っていた鉄のような意思と決断力とで家庭と作家活動を見事に両立させ、生涯にわたりアメリカと日本で展示されるような個性的な作品群を生み出すとともに、私を育て、父の仕事を支えただけでなく、1982年に父が脳卒中で倒れてからは18年間介護をした。

日本を離れていなかったら父との人生はどうなっていただろうか、と時おり母は考えていたようだ。二人の人生に決して悔いはなかった、と私は思う。晩年の母は、自分たちは「アメリカン・ドリーム」を生きたのだとしばしば口にした。ほとんど何も持たずにスタートした彼らは、まったく独自のやり方で誇るべき二つの素晴らしいキャリアを築き、ニューヨークで子供を育てあげ、将来に続く家族のために根を下ろすことを成し遂げた。そしてなによりも、アメリカでの再出発にあたり絶対的な信頼を置いていた二人の資質と才能を最大限に活かし、二人は生きたのだから。

(翻訳:味岡千晶)

●本展のカタログを刊行します

『内間安瑆・内間俊子展』カタログ

2018年

ときの忘れもの 刊行

B5判 24ページ 図版:51点、略歴収録

テキスト:内間安樹(長男、美術専門弁護士/ニューヨーク州)

デザイン:岡本一宣デザイン事務所

編集:尾立麗子

編集協力:桑原規子

翻訳:味岡千晶、他

税込800円 ※送料別途250円

1921年アメリカ生れ。1940年父母の国日本に留学。早稲田大学で建築を学ぶ。1950年アンデパンダン展(東京都美術館)に出品。1950年代初めにイサム・ノグチと知り合い、以降親しく交流する。1954年オリバー・スタットラーの取材に通訳として同行し、生涯を通じて親しくする。創作版画の恩地孝四郎に巡り逢い抽象木版に志す。1954年に青原俊子と結婚。1955年東京・養清堂画廊で初個展。1959年に家族で帰米し、ニューヨークに永住する。同年サンパウロ・ビエンナーレ国際版画展に選出(ブラジル)。1962-1982年ニューヨークのサラ・ローレンス大学でデッサン・版画スタジオの教鞭をとり、1994年大学名誉教授となる。1962年と1970年にグッゲンハイム・フェローシップ版画部門で受賞。1982年脳卒中で倒れ、以降制作を断念する。2000年永逝(享年79)。メトロポリタン美術館、ホイットニー美術館、シカゴ美術館、アムステルダム国立美術館他多数作品を収蔵。

■内間俊子 (1918-2000)

1918年満州に生まれる。1928年大連洋画研究所で学ぶ。1939年神戸女学院専門部本科卒業。帰国後、小磯良平に師事する。1953年瑛九らのデモクラート美術家協会に参加。 この頃、久保貞次郎や瀧口修造を知り、 抽象的な油彩や木版画、リトグラフを制作する。1954年内間安瑆と結婚。1955年日本女流版画協会の創立会員となる。1957年「グレシェン国際版画トリエンナーレ」(スイス)への出品以降、 海外での発表が中心となり、1959年家族で帰米し、ニューヨークに永住する。1966年頃から、古い木片や石などを封印したボックスアッサンブラージュやコラージュの制作に取り組み、全米各地の展覧会や日本での個展で発表を続ける。 1982年夫の内間安瑆が脳卒中で倒れ、体の自由を失うも18年間にわたり献身的に看病し続け、介護をしながらの限られた時間の中でも制作を続けた。2000年永逝(享年82)。

<内間安瑆・内間俊子展>出品リスト

2018年7月17日[火]―8月10日[金] 11:00〜19:00

※クリックすると拡大します。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

展示風景

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|