|

2006年10月~の展覧会

弊廊「ときの忘れもの」の2006年10月~の企画展・常設展のご案内を申し上げます。

◆第135回企画展 石山修武展 [チベット・インスピレーション]

会期=2006年10月6日[金]―21日[土] 12:00―19:00 *日曜・月曜・祝日は休廊

石山修武展を開催いたします。本展は2004年9月に続き2年ぶりの個展です。

建築家・磯崎新と共に、福岡オリンピック計画案を作成し、北京オリンピック・モルガンセンターにも関わる石山修武は、世界の最前線で闘う建築家の代表といっていいでしょう。

石山修武はこの7月、オリンピック計画の会場設計を進めるかたわら、磯崎新とヒマラヤへの旅を決行しました。標高4000メートルの赤土の山と紺碧の空。3冊のスケッチブックを携えて、石山は乾いた大地を描きました。それらのインスピレーションをもとに、新たに制作された新作ドローイングと、2年前から彫り続けている銅版画の新作を発表します。

実は石山修武は、若き日にラウンド・アンナプルナのハード・トレッキングを行ない、以降、インナーヒマラヤに深い関心を持ち続けました。「欧州の登山隊が完全装備で歩く山を、ヤクを追う裸足の少年が駆け上がっていった」ことに衝撃を受けたといいます。こうした最果ての地での体験は、その建築の源泉となっています。

※初日17時よりオープニングを行ないます。

※10月14日(土)17時より、石山修武さんのギャラリートークを行ないます。

参加費1,000円(1ドリンク) ※要予約

参加希望の方は、お名前とお電話番号をご記入の上、ときの忘れものまでご予約ください。

info@tokinowasuremono.com

Fax 03-3401-1604、Tel 03-3470-2631

◆石山修武(いしやま おさむ)

建築家、早稲田大学教授。1944年生まれ。66年早稲田大学卒業。同大学院建設工学科修士課程終了。75年[幻庵]で衝撃的なデビュー。[伊豆の長八美術館]で85年吉田五十八賞、[リアス・アーク美術館]で95年日本建築学会賞、96年ヴェネチア・ビエンナーレでは瓦礫が散乱する廃墟を出現させ金獅子賞を受賞。著書『建築家、突如雑貨商となり至極満足に生きる』『現代の職人』『笑う住宅』『石山修武 画文集 世田谷村日記』他。

<List of Works by Osamu Ishiyama>

| No. |

|

Title

作品タイトル |

Date

制作年 |

Technique

技法 |

Image Size

サイズ

(cm) |

Ed.

限定 |

Sign

サイン |

| 1 |

|

『アンモナイトの中』 |

2006 |

etching |

32.6×40.0 |

15 |

○ |

| 2 |

|

『海底のヒマラヤ 3』 |

2006 |

etching |

40.0×32.6 |

15 |

○ |

| 3 |

|

『生命体』 |

2006 |

etching |

40.0×32.6 |

15 |

○ |

| 4 |

|

『インナーヒマラヤ』 |

2006 |

etching |

21.8×28.0 |

15 |

○ |

| 5 |

|

『カイラスへの旅』 |

2006 |

etching |

21.8×28.0 |

15 |

○ |

| 6 |

|

『化石になったヒマラヤ』 |

2006 |

etching |

21.8×28.0 |

15 |

○ |

| 7 |

|

『記憶 1』 |

2006 |

etching |

28.0×21.8 |

15 |

○ |

| 8 |

|

『記憶 2』 |

2006 |

etching |

28.0×21.8 |

15 |

○ |

| 9 |

|

『空中都市』 |

2006 |

etching |

21.8×28.0 |

15 |

○ |

| 10 |

|

『浮かぶヒマラヤ』 |

2006 |

etching |

21.8×28.0 |

15 |

○ |

| 11 |

|

『K氏肖像 1』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 12 |

|

『K氏肖像 2』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 13 |

|

『K氏肖像 3』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 14 |

|

『K氏肖像 4』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 15 |

|

『K氏肖像 5』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 16 |

|

『ヒマラヤ・インスピレーション』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

32.5×40.0 |

|

○ |

| 17 |

|

『ヒマラヤ・人』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 18 |

|

『ヒマラヤ建築 1』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 19 |

|

『ヒマラヤ建築 2』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 20 |

|

『マラヤ生誕 1』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

32.5×40.0 |

|

○ |

| 21 |

|

『ヒマラヤ生誕 2』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 22 |

|

『ヒマラヤ風景 1』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

32.5×40.0 |

|

○ |

| 23 |

|

『ヒマラヤ風景 2』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 24 |

|

『ヒマラヤ風景 3』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 25 |

|

『ヒマラヤ風景 4』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 26 |

|

『ヒマラヤ風景 5』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 27 |

|

『ヒマラヤ風景 6』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 28 |

|

『ヒマラヤ風景 7』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 29 |

|

『海底のチベット1』 |

2006 |

drawing

(pen) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 30 |

|

『海底のチベット2』 |

2006 |

drawing

(pen) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 31 |

|

『海底のヒマラヤ 2』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 32 |

|

『再び沈むヒマラヤ』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

32.5×40.0 |

|

○ |

| 33 |

|

『北京ナーガ』 |

2006 |

drawing

(pen) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 34 |

|

『隆起するヒマラヤ 1』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

32.5×40.0 |

|

○ |

| 35 |

|

『隆起するヒマラヤ 2』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 36 |

|

『無題 1』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 37 |

|

『無題 2』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

32.5×40.0 |

|

○ |

| 38 |

|

『無題 3』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

32.5×40.0 |

|

○ |

| 39 |

|

『ヒマラヤの窓』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

| 40 |

|

『メコンの神殿』 |

2006 |

drawing

(pen&inc) |

40.0×32.5 |

|

○ |

見積り請求(在庫確認)フォーム

展示風景

オープニング風景

ギャラリートーク風景

「褶曲ー隆起 石山修武展 チベット・インスピレーション」

原茂~コレクターの声 第7回

SF界の最高賞と言われるヒューゴー賞受賞作(1990年)にして今や「たんに90年代にとどまらず20世紀全体のSFを代表する顔のひとつ」(酒井昭伸)、「存在自体が奇蹟にひとしい現代SF最大最強の大傑作」(大森望)とまで評される--というより最近では宝島社「このライトノベルがすごい!2005」で2004年度第一位を獲得し、あの(!)京都アニメーションによってアニメ化され週68本という史上最多のテレビアニメが放映された2006年度前半期の最高傑作との呼び声の高い谷川流・いとうのいじ『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズの中でヒロイン(!)長門有希が主人公(?)に栞を挟んで「貸すから」と手渡したことで(というより本作そのものがハイペリオンシリーズへのオマージュであるわけだが)有名になった--ダン・シモンズの「ハイペリオン」四部作(『ハイペリオン』『ハイペリオンの没落』『エンディミオン』『エンディミオンの覚醒』いずれも早川書房)の中で救世主として(新二部作に)登場する12歳(登場時)の少女アイネイアーは「建築家」であり「教える者」という設定である。彼女が師事する「老建築家」サイブリッド(再構成体)の人格雛形(テンプレート)がフランク・ロイド・ライトというのがご愛敬(?)だが(とはいえそれがコルビュジエやミースでないところにはやはり意味があるであろう)、21歳になったアイネイアーが雲の惑星「天山(テイエンシャン)」の崑崙(クンルン)山脈の嵩山(ソンシャン)で<懸空寺(シュアンコンスー)>」建設のプロジェクトを指揮しつつ、「公開問答」で人々を集めて語るくだりが印象深い。

それがなんだと言われればそれまでだが、SFという「何でもあり」であるゆえに人類の集合的無意識とでもいうものが顕現するというか漏れ出て来るというかある意味で歴史の先見者であり予言者(大ボラ吹きと同義という説もあるがやはり大ボラには大ボラの意味があるであろう)でさえありうる世界の中で圧倒的な支持を得た作品が、人類の希望を政治家でもなく学者でもなく革命家でもなく哲学者でもなくて(ちなみに敵役は前二部作が覇権国家(ヘゲモニー)であり新二部作では教会(パクス)である)建築家に託したということは意味があるに違いない。

なぜ、救世主が「建築家」でなければならないのか。最初読んだときには気にもとめなかった--だって「上下段にみっちり詰まった活字の海」が全4巻で2557頁、文庫本だと各巻上下で全八冊4442頁も続くのだ--ことがこれほど気になるようになったのは、2004年9月の「ときの忘れもの」第116回企画展「建築家・石山修武展[荒れ地に満ちるものたち]」に足を運んでからである。

それまで、建築家といえば大工さんの頭領の親玉ぐらいにしか考えておらず(無知蒙昧)、芸術家というよりはむしろ技術者(無礼千万)というくくりでしか見ていなかったものだから、最初「ときの忘れもの」の扉をくぐったときには、それはいつものギャラリー巡りのありふれた一コマで終わるはずだった。それが帰りにはいつの間にか薄くなった財布に「¥25,000 作品代一部 2004年9月21日 上記正に領収いたしました」の領収書を入れ「石山修武石山修武石山修武」とつぶやきながら出てきたのだからいったいどこでどんな電波を受信したんだという話である。家に戻るやいなや風呂も食べず食事にも入らず(はい見事に混乱していますね)パソコンを立ち上げ利用者カードを持っている限りの図書館のHPで「石山修武」を検索して片っ端から予約を入れるという壮挙。書店ではこれまで立ち止まった事もなかった「建築」のコーナーで床に根が生え、ついには「ナイト・スタディ・ハウス」の「早稲田・観音寺」ツァーに参加するわ、東大の「開放系技術について」レクチャーに出席するわ、早稲田の国際会議場での『批評と理論』出版シンポジウムに潜り込むは、ついにはT邸のオープニングにまでお邪魔するわである。自分の事ながら「生業の方は大丈夫?」である。

その始まりが「2004

Sept.11」と「2004

Sept.12」の日付のある二枚のドローイング。「それでもある希望」と「それでもツインで」。それは世界貿易センタービルの墓であり、その墓から甦って亀裂と断裂を挟みながらなお再び共に歩みだす二つの建物の姿であった。ああ、そうなのだ。これが「建築界の鬼才」の「9.11」に対する回答なのだと勝手に思い定めた。「世界」「貿易」「センター」という名を持つ近代建築とそこに極まる近代そのものの崩壊を受け止めながら、思考停止としての反近代でも空理としての超近代でもなく、近代を引き受けつつ近代を超える道を見出そうとするかのような一連の作品は、現実の丸ごとを引き受けつつ現実を越え、まだ見ぬ未来に形を与える建築家という存在を照らし出して余すところなかった。ああ、ここに「荒野に叫ぶ声」がある。わたしはそう思ったのだった。

その先見者の第二回個展である。版画が10点、ドローイングが展覧会初日に搬入されたという2点を加えて30点。壁一面に山塊のようにそびえ立つ縦使いの23点のドローイングが圧巻。横使いの7点は向かい側の壁にこちらはなだらかな丘陵とその上にぽつりと浮いた羊雲といった風情で鎮座。うーむ、やられました。作家とギャラリーとがはっしと組み合いぴりりと緊張感があってしかもゆったりした気持ちいい空間を現出させている。見事である。

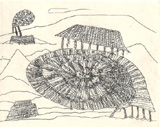

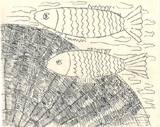

最初に目に止まったのはアンモナイトと魚のモチーフ。アンモナイトはヒマラヤの地層から出てくる化石とのことで、大きなものは小さな家ほどもあるという。海底に根を生やすようにしてゆっくりと内側から外側へと多数の部屋を作りながらどこまでも成長していくアンモナイトは、「建築は完成する必要があるのか」という石山の予言者的言説の徴のように見え、自由自在に泳ぎ回り、時に瞬間移動したかのように捕食し闘争し生殖する魚には、古来から魚に帰せられてきた、豊饒や生命といったイメージだけでなく、帰納や推論という人間の理屈を超えて突如示される発見的認識(インスピレーション)のシンボルのように思える。

また、巨大な台形のイメージは、世界の屋根であるとともに、建築の原型としての屋根でもあろう。そして波立ちうねり屹立する墨痕は1700万年前のインド亜大陸プレートとユーラシアプレートとの衝突によって褶曲し隆起しついに世界の屋根となったヒマラヤを造山した力を示すものであり、そこに鮮やかに付けられた彩色が野の花と法衣であるとすれば、この一連のシリーズは、すべての命を生み出した原初の豊穣の海から、気の遠くなるような年月の中で積み重ねられた生と死が隆起し、地上の命を育み、人の営みを支え、さらにそこに積み重ねられた生と死の上に、ついに生と死を思いそれを超えようとする道が示し表されるということになるのだろうか。そして、それはまた、数で数えることができ最終的には金銭に換算することができるようないたずらな普遍ではなく、具体的にその地の上に重ねられた自然や人の営みが褶曲し隆起するようにして建て上げられることによってこそ建築は意味あるものとなるという石山の建築のメタファーであるのかもしれない。ここに、石山は「それでもある希望」と「それでもツインで」の間に横たわる「荒地を横切る」道を示したのである。「K氏」シリーズも、この果てしのない荒野を横切る主体としての人間の肖像であろう。この肖像が何となくクレーを思わせさらには十牛図を思わせるとコメントしたら怒られるであろうか。

いずれにしても、前回の「透明になり切れない私」に続いて、石山山脈の頂上に据えられた「K氏肖像2」購入である。サイズか小さくなった分価格も抑えられて前回ドローイングに涙を飲んだ当方でも今回は手が届いてしまうのが嬉しいような悲しいような(嬉しいが)。他にも北京モルガンセンターをモチーフにした「北京ナーガ」を始め、建築家の版画・ドローイングとしてはもっと人気の出そうな作品はたくさんあるのだが(先立つものさえあるならこの展示のままで壁ごと欲しい!)、やはり一点となるとこれになってしまう。

私にとって石山修武は建築家である以上に「教える者」なのであろう。その空間を共にする者のものの見方考え方そしてついには生き方まで造り変え(リノベーション)てしまうかもしれないウィルスというかDNAというかミームというかとにかくそんなもので一杯の「ときの忘れもの」にどうぞである。

(はらしげる)

*画廊亭主敬白/2006年10月6日~21日の会期で開催中の石山修武展は間際まで作品が届かず、展示作業もぎりぎり間に合ったという近頃には珍しいはらはらどきどきものである。

おまけに嵐を呼ぶ男にふさわしく、オープニングは大雨、強風の荒れ模様であった。

嬉しいことに展評の執筆者が何と3人もいる。

先ずは、原茂さんからお読みください。

「<宿り>と産婆術/石山修武展」

田村健~コレクターの声 第8回

ヘレン・ケラーの手の上を冷たいモノが流れている。

アン・サリバンが、ヘレンのもう一方の手に“w-a-t-e-r”と感触を残す。

このようなことが繰り返されてきたある日、ヘレンは突然、冷たいモノと“w-a-t-e-r”が同じということを「理解」する。

それは、ヘレンが、それまでとは決定的に違うヘレンへと変貌を遂げた瞬間。

あたかも何かが降臨し、ヘレンの中の闇の体系と、外部の光の体系が関係を結び、交換されたような瞬間。

言語の海原、ロジックの森へと、ヘレンが大きく飛翔する第一歩となった瞬間。

それまで見えなかったモノが一気に「見える」ようになる、いわゆる「闇に光を見た」瞬間。

ヘレンにとって、忘れられない「あの日、あの時」。

+++

「十勝ヘレン・ケラー記念塔」の設計者石山修武さんが、ヘレンに付き合うのはここまでです。

ヘレンと一緒に、<光=ロジック>の世界へと飛翔することはありません。

石山さんは、<光=ロジック>による俯瞰の視点を信じていません。あるいは信じていないふりをしています。

ヘレンはいずれ、“w-a-t-e-r”が決して喉の渇きを癒すことのないことに気付くでしょう。

「理解」が「誤解」に基づいていることを知るでしょう。

その時、ヘレンが再び闇に根拠を求めることを石山さんは知っています。

石山さんにとっての光とは、飛翔のための翼ではなく、闇の深さを、豊かさを知らしめるための方便です。

あるいは、静寂の重なりや、静けさの彩り豊かな相を知らしめる役目を負った音のようなものです。

ヘレンの闇は、もともと十分に豊かだったのであり、闇の深さなくして、光の広がりはなかったのです。

いまだカタチが、オトが、コトバが与えられていないモノ、モノ、モノ。

それら不確かなモノたちのエネルギーで満ち満ちているのが、石山さんの闇です。

光がありすぎて見えない、音がありすぎて聞こえない、言葉がありすぎてしゃべれない。そういう闇です。

スタンリー・キューブリック監督『2001年宇宙の旅』に出てくるモノリスへの連想を誘う闇です。

そのような光と闇との往還の中、石山さんを飛翔へと誘うのはスピリット(spirit:精)です。

空気中に溶け込んでいる水分が、冷たいガラスに触れて、水滴となって目に見えるものになるように、

風が、電線によって、ヒュルルル~という音の姿となって現れるように、

在るのに無いように扱われる不確かなモノたちが、スピリットに触れて、形、音、言葉となって命を宿します。

その時に産婆術を施すのが、職人「石山修武」です。産婆術はロジックではなく、手の術、心の術です。

「宿り」が、「降臨」が、「産まれること」が、石山さんの手に委ねられます。

サリバンがヘレンに与えた「あの日、あの時」が再現されます。

気仙大工に思いを馳せながら石山さんは言います。

「より高度なモノを自然に求めてゆく自由な精神。困難に対面した時の勇気」が職人にはあると。

(「建築家、職人に会いに行く」より。『建築はおもしろい』所収。)

不確かなモノとの対話を通じて、それを確かなものに変える熟練の人が職人であるならば、

職人もまた、あるいは、職人こそは産婆術の人、スピリットに導かれし者です。

そういえば、石山さん設計の「観音寺」には観音様が数珠を引っかけるためのフックが屋根に付いています。

「東京都北清掃工場」には、ゴミを野辺送りするために、ゴミの精の寄合う家が煙突の先端に付いています。

「リアス・アーク美術館」には、どこかの神様が腰掛けてつくってしまった凹みがあります。

しかも、立ち去るときに着物の袖を引っかけたらしく、屋根の一部がめくれ上がっています。

スピリットに対する感謝が、それに応えるかのようなスピリットの痕跡が、石山さんの建築にはあります。

+++

在るのに無いように扱われる不確かなモノたち。

それらが、石山さんの手を通して、目に見える世界に呼び出されるということ。「現象化」するということ。

それが、今回の「石山修武展」で確認できると思います。

記憶に閉じこめられたアンモナイト。記憶を閉じこめるアンモナイト。ヒマラヤの記憶となったアンモナイト。

建築の、都市の、拠り所としてのアンモナイト。都市を睥睨する朴訥怪獣の目は、そして、脳はアンモナイト。

ヒマラヤを割って泳ぐ魚。記憶を泳ぐ魚。時間を超越して泳ぐ魚。

うねり、褶曲するヒマラヤ。触手を伸ばすヒマラヤ。圧縮された時間を刻むヒマラヤ。胞子をばらまかんとするヒマラヤ。

陽炎のような、蜃気楼のような、幽体のような、家の守り神のようなK氏。

でもどうかスピリット(精)そのものが見られるなんて、そんなには欲張らないでください。

その痕跡、その名残に触れ、そして、楽しむということ。それも<宿り>。

**********************************************

【追記】「十勝ヘレン・ケラー記念塔」の体験を語ってくださった当画廊主の話をヒントとさせてもらいました。

真っ暗な中、靴を脱いで、足の感触だけを頼りに塔を登って行く。すると、やがて光が...

ヘレン・ケラーが闇に光を見た「あの日、あの時」の再現がなされているようです。

ただし、溢れる光によって一気にカタルシスに導くようなものにはなっていないようです。

それが、闇への礼儀。石山さんの流儀。

+++

作られた闇体験には懐疑の念を持つぼくです。

光の記憶を持つ者の闇と、文字通り闇を生きている者の闇は別モノと思っています。

一歩足を踏み出すときの信頼感が、潔さが、諦念の深さが、闇を生きている人にはあるような気がします。

ニヤッっと石山さんが笑いながら言います。

「そうかもしれん。そうでないかもしれん。どうだろう、一度光への信仰を捨ててみては?」

(たむらけん)

「monolith #1 観音寺」

|

|

「monolith #2 北清掃工場」

|

|

「石山修武展 チベット・インスピレーション」

今村創平~コレクターの声第9回

建築家の展覧会としては、少々変わった趣きである。スケッチやドローイングを多くものにする建築家は少なくない。感激した空間を記録するために、もしくは自らの創意を確認するために、建築家は日常的にスケッチを描く。であるから、建築家のドローイング展としては、自らの建築案のスタディなり、旅先でのスケッチなどが並ぶことになる。

石山修武さんの今回の展覧会では、建築を思わせる造形はほとんど見かけられない。2年前、同じくときの忘れものでの展覧会では、奇妙な形であっても建築と認められる要素があった。しかし、今回はアンモナイトや魚といったモチーフばかりが繰り返し描かれている。建築家の手によるとの情報がなければ、夢想に遊ぶ作家なのかと了解もするだろうが、石山さんはれっきとした現役の建築家であることがこちらを混乱させる。もともと、挑発好きとの評判のある石山さんではあるが、しかしここでは作為による選ばれた画材ではなく、氏の内面のダイレクトな発露だと受け取るのが正しいのだろう。

建築家のドローイングが始まるのは、ルネッサンスからだとされることが多い。それは、その時期に中国からヴェニスに紙の技術がもたらされ、そこに設計案を定着することが可能になったという実際的な理由もある。しかし、一方では建築を構想する主体としての建築家像が確立されたのがルネッサンス期であり、よって単なる技術者ではなく、自らの表現をドローイングとして残したのがこの時代の建築家なのであった。そして、今日に至るまで、無数のドローイングが建築家によって生産されてきたのである。

しかし、今回並べられた石山さんのドローイングは、そうした建築家のドローイングの系譜からは外れている。何か、そうしたこととは無関係の場所にあって、異質の衝動が石山さんをドローイングへと向かわせているのではないだろうか。太古の人々が描いたラスコーの壁画のような、悠然とした、しかし何か切迫した緊張感も漂っている。チベットからインスピレーションを受けて描かれたという事実から、悟りを求める僧たちが動植物の画をものにするように、魚や貝を描いているのか。いやそれは、チベットに関しては貧しい知識しか持たない(ましてや経験はもちろんまったくない)私の皮相的な連想に過ぎず、石山さんがチベットで何を感じたのかはぜんぜん共感し得ない。だが、アンモナイトや古代魚(?)といった対象が、太古イコール永遠性を指向していることは間違いなく、そうした普遍性を持った観点において、わずかに多くの人と接点を持ち得る気もする。

石山さんの特異な造形は、氏の建築作品の最初期から現代にいたるまで、さまざまな変遷を経ながらも一貫して認められる。それには、自らの立脚点を宣言するにあたって、反近代を戦略的に表意したという側面もあるであろうが、一方では常にある存在を成立させるためには不可欠な要素であったとも想像できる。だが、数年前に石山さんはそうした造形が人を惑わし、自らの計画意図の理解を妨げていると、表現欲を封印すると宣言する。私の観察によれば、建築から表現を減らすことを意図したあたりから、氏のドローイングからは却って建築の影が消え、自在な意識の定着が試みられるようになったように見える。今回の展覧会での成果は、そうした変化のある段階の予感があり、はてこの次はどのような展開を見せるのか、楽しみは続きそうである。

2006年10月15日 (いまむらそうへい)

|

ふたりの建築家が疾走した

高度五千メートル

チベットの真実

次第に高度も上がっているようだ。チベット高原の大遊牧地帯を行く。四千メーターの高度を走る。中国軍の駐屯地らしき荒涼たる盆地に辿り着いた。昼飯時である。小さな食堂で食事。さて出発という時に事件が起きた。同行者達の空をつんざくような悲鳴が起き、磯崎の姿がランドクルーザーの窓から消えた。明らかなドライバーの不注意で磯崎が車から振り落とされたのである。場所が平地でまだ良かった。メコン大峡谷の只中であったら……と思うと背筋が凍る。しかし、磯崎の身のこなし方が彼自身を救った。車輪に巻き込まれる事もなく、六メーター程車に引きづられて荒地に横転した。生きていてくれと、駆け寄る。…………………… |

石山修武「境界線の旅」

本書でしか手に入らない、オリジナル銅版画2点入り

|

|

|

「動くヒマラヤ」

版サイズ

8×10cm |

|

「海底のヒマラヤ1」

版サイズ

8×10cm |

限定150部(サイン・ナンバー入)

B5版変型約65ページ

石山修武愛用のスケッチブックを模した装丁

【TOP PAGE】 |