|

|

|

| 栗田秀法のエッセイ 若き日の作家とパトロン展に寄せて 2020年 |

|

芸術家にとって大切なのは、なんらかの新しい、独自の思想だと思っているけれど、詩人が言葉で思索するように、画家は描くことつまり素材の自由な駆使によって、思索の動機をとらえ、同時に創作の世界に入っていくのが本当だと思う。

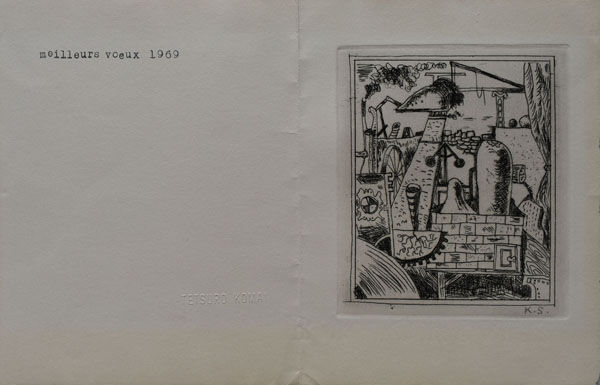

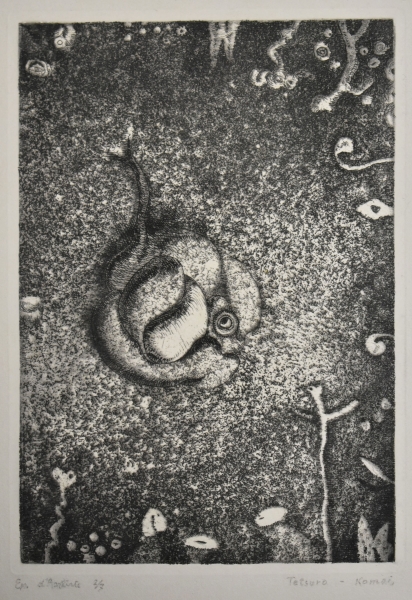

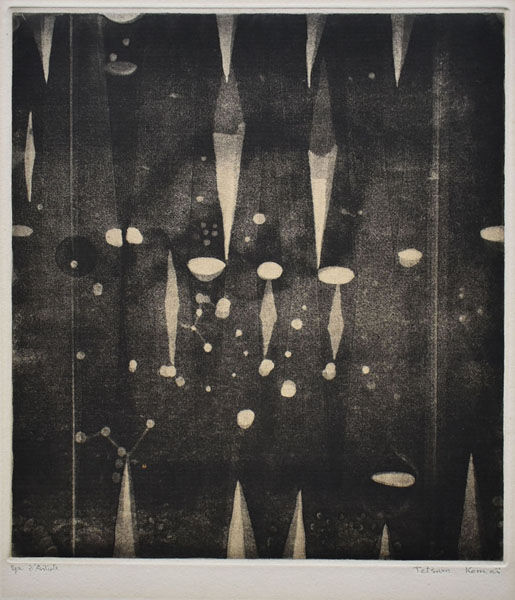

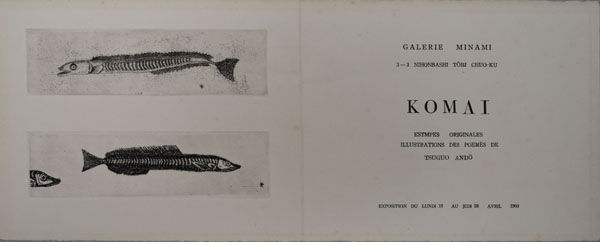

それによって、油絵なら油絵、銅版画なら銅版画でなければできない独自の世界が開けていく可能性があるのだ。 -駒井哲郎「冷静な眼と深い思索」(1957) はじめに 駒井哲郎は、1920年6月14日に東京日本橋で生を受けた。今年は生誕100年の記念すべき年にあたるのだが、東京芸大教授在職中に病に倒れ、亡くなられて半世紀近くが経過しようとしている。版画界の現況はその眼にどう映っているのであろうか。 戦後の版画界の境遇は、1956年にヴェネツィア・ビエンナーレの版画大賞を獲得した棟方志功の受賞の言葉に端的に表れている。「板画は、どちらかと言えば、日本では不遇な立場に置かれてありました。恩地孝四郎氏が、あれ程、身を尽くして、板画に体を割いたにもかかわらず、政府は何の沙汰も無かった程薄情でした。」しかしながら、翌年に国立近代美術館に東京国際版画ビエンナーレが開設されるなど改善の兆しが芽生え、1978年にビエンナーレが閉幕を迎えるまでの20年ほどは、「現代版画の黄金時代」と評されるほど実験的、論争的な作品に恵まれた時期でもあった。版画の世界が現代美術のなかで一定の地位を占めるようになったことは疑いない。 けれども、令和に入った現在から見ると、日本の戦後美術における版画界の位置づけが急速に見えにくくなりつつあるのも事実である。実際、新しい世代の執筆陣によるユニークな切り口の日本美術史の教科書のひとつ、山下・高岸編『日本美術史(美術出版ライブラリー 歴史編)』(美術出版社、2014年)では、戦後・現代のパートにおける版画関連の記述は高松次郎を除き皆無なのである。その前の世代の『カラー版 日本美術史』(美術出版社、1991年)では、戦後の版画家たちの海外展での活躍についての言及がなされていたのであったが。 現代版画が活況を呈していた時代が色褪せつつある中、また若き日の駒井哲郎を知る人も急速に少なくなりつつある現在、何より頼りになるのは芸術家が遺した作品自体である。駒井哲郎との親密な交流の中で形成された今回のM氏コレクションの展観が駒井哲郎の芸術に対する若い世代の関心を新たに掻き立てるきっかけのひとつになることを心から願っている。 駒井哲郎没後の評価の礎は、版画家を取り巻く文学者たちの支援が大きな役割を果たしたカタログ・レゾネというべき『駒井哲郎版画作品集』(美術出版社、1979年)の出版、400点余の作品で構成された『駒井哲郎銅版画展』(東京都美術館、1980年)によって固められた。その後、駒井に焦点を当てた展覧会がいくつも行われているが、1994年に埼玉と練馬で行われた展覧会は、それぞれ約100点の駒井作品を展示する大規模なもので、前者は寄贈された武田光司コレクションを核とするものであった。その間の1991年には、『版画作品集』の詳細な年譜作成に力を尽くした詩人の中村稔氏による『束の間の幻影 銅版画家駒井哲郎の生涯』が刊行され(翌年読売文学賞受賞)、駒井の芸術と人間についての掘り下げがなされた。 駒井哲郎の芸術を次世代に伝えるのに現在もっとも大きな役割を果たしているのが、その芸術に心酔した福原義春氏が長い年月をかけて形成したモノタイプを含む500点ものコレクションではなかろうか。世田谷美術館に寄託されていた作品群の約半数が2010年に資生堂ギャラリーと資生堂アートハウスで公開された際に刊行された展覧会図録には、福原コレクション作品目録が収録されており、その全貌をつかむことができる。その後世田谷美術館に寄贈されることとなったこの福原コレクションを広く紹介すべく2011年から翌年にかけて全国巡回した(町田、萩、伊丹、郡山、新潟、世田谷)「駒井哲郎 1920-1976」展は、駒井芸術の成立と展開の様相を具に検証できる格好の機会となった。2018年には、福原コレクションを核に駒井が影響を受けた芸術家との関係、文学者との交流等に焦点を当てた「駒井哲郎 煌めく紙上の宇宙」展が横浜美術館で開催されている。 1 M氏コレクションの駒井作品の特徴 今回展示のM氏コレクションに由来する駒井作品は、セカンダリー・マーケットからコツコツと築き上げられた福原コレクションとは異なり、作者自筆の作品シールや展覧会シールが貼られているなど、作者から直接手に入れた状態のままのものが何点か含まれている点で貴重なものである。M氏(1917-1987)のコレクションについてはときの忘れものにおいて既に2016年に「山口長男とM氏コレクション展」が開かれており、作家たちとの交友については、三上豊氏によって図録に詳しく紹介されている。 M氏と駒井との関わりについては、妻・美子氏の回想に次のようなくだりがある。 その頃[1960年]、慶応の普通部の先輩で王様のクレヨンの社長の宮本さんは、絵が好きで旧府立高校駅の傍らでエッチング講習会を開いておられた。が、事情があってそこを閉鎖することとなって、幸運にも使われていたプレスを頂くこととなって昭和二十五年から使っていた思い出のプレスはお払い箱となった。もう一つ有り難いことは、宮本さんからこのプレスは大事なものだからと言われて、その時以来大事に持ち続けて下さった方があって、現在は町田国際版画美術館に置かれている。(『沈黙の雄弁』) M氏の駒井哲郎コレクションは全部で27点ほどあったとされ、すでに《悪童》(1950)と《夜の中の女》(1951)は福原コレクションに入ったという。今回出品の《誕生祝い》(1960)はM氏長男のために制作されたもので、M氏と作家との親密な関係を物語っている。また、クルト・セリグマン作「ロマンチックの産業」の摸刻(1936頃)の原版を用いた1969年の年賀状も珍しいものである。 M氏コレクションには作家から入手した状態のままのものがいくつか残っており、作品情報についての貴重なドキュメントとなっているので、特記される事項について以下にまとめておきたい。 《化石》(1948)には、1952年7月に鎌倉近代美術館(神奈川県立近代美術館)で開催された「現代創作版画六人展」には自筆の出品票が貼り付けられており(写真)、「「化石」/銅版画/1952/鎌倉近代美術館/駒井哲郎作」と読み取れる。この展覧会には、恩地孝四郎、平塚運一、川西英、斎藤清、棟方志功といういずれも一世代前の木版画家が選ばれており、銅版画家として唯一、しかも30過ぎの若手で選ばれたことは、当時の新星・駒井への評価と期待の高さがうかがい知れよう。《小さな魚》(1950)にも、同じ展覧会への自筆の出品票が貼付されている(写真)。美術館名に「出品」の語がある点のみが《化石》とは異なっている。 《墓堀人》《鱶とマルドロオル》(いずれも1951年)は、ロオトレアモン(青柳瑞穂訳)『マルドロオルの歌』(限定350部、1952年)のための挿画である。挿画ではサインなしで本に閉じ込まれたが、展覧会出品等のために署名入りの別刷りが何点か制作されている。両作品には、1952年5月のサロン・ド・メイのための自筆の出品票が貼られている。『駒井哲郎 若き日の手紙』には、「来年の五月にはフランスであるサロン・ド・メイの展覧会に、招待出品を受けました。版画では棟方志功氏と僕だけです。」との一節があり、《時間の迷路》「夢」連作3点、『マルドロオルの歌』挿画5点が出品された。 《墓堀人》の出品票(写真)には次のように記されている “Les Chants de Maldoror” -Chant premier 12- Gravure 1952, paris サロンドメイ出品 「墓堀人」 Tesuro-Komai -Japon 《鱶とマルドオル》の出品票(写真)は次のとおりである “Les Chants de Maldoror” -Chant Deuxieme- gravure 1952, paris サロンドメイ出品 「マルドロオルとふか」 Tetsuro Komai -Japon この両作品にはe.p.に限定部数が付されており、駒井では珍しい。 《分割された顔》(1953)は、1月に開催された資生堂ギャラリーにおける初個展に出品された色彩銅版画5点の1点である。裏面には自筆の作品票(図)が貼られており、「分割された顔/色彩銅版画/駒井哲郎/1953」と記されている。署名はあるが、エディション番号のない作品である。 《街(雑踏)》(1953)は八咫屋の額に入っており、4月の第30回春陽会展の出品票と自筆の出品票(写真)が貼られている。 街(雑踏) 色彩銅版画 春陽会㐧30回展出品 駒井哲郎作 東京都現代美術館など現存が少ない貴重な作品で、『短歌研究』1954年3月号の表紙を飾ったとされる作品でもある。 《樹木》(1958)には、同年5月の第3回現代日本美術展の出品票(画題は「樹木」)が貼られている。これにより、年譜等では「樹」とだけ記されていた作品がこの作品に相当することが明らかになった。《夜の森》(1958)は《樹木》とともに第3回現代日本美術展に出品されたものだが、本作品には、11月に開催された「オーストラリア・ニュージーランド巡回日本現代美術展」の出品票が貼られている。 ここで自筆の出品票を事細かく紹介したのは、駒井哲郎には限定部数の問題があるからである。 駒井哲郎の著述集『沈黙の雄弁』の編者・河口清巳氏は、そのあとがきで、1966年に起きた画料の取り分をめぐるいざこざの後始末ついて次のように記している。 駒井先生、一、二週間して、とられた分を埋めるように「束の間の幻影」を、おそらく三十枚は刷ってこられた。包装をとり、真白に光るような紙束を、はだかのままギャルソンがトレイをもつように、きれいな五本の指で支えて大事そうにエスパースに渡す。主人、二十万円です、といって払う。画家「迷惑をおかけします」という受けとり、折って内ポケットに入れる。「迷惑じゃないか」と呟く。 1枚当たり1万に満たないわけで、この年の大卒初任給が約25000円だったとはいえ、畢生の代表作の買取り価格としては随分安い印象を与えないでもない。版画界を代表する駒井のような作家さえ大学の専任教員に就く以前は経済的にあまり恵まれなかったことが知られ、数は少なくともM氏のようなパトロン的な存在がいたことはせめてもの幸いであったし、心の支えとなったことであろう。 それはともかく、注目されるのはしばしば作品の原版が廃版されず残され、《束の間の幻影》のように新たに限定部数が設けられ作家自身によって後刷りがなされたりもしたことである(駒井作品の限定部数の問題についてはすでに綿貫不二夫氏によって詳しい調査報告がときの忘れもののブログに掲載されているので参照されたい)。当初売れなかった作品が必要のたびに刷り増したものもある一方で、〈夢遊病者のフーガ〉連作のように発表時に全く売れず、のちに原版の裏が別の作品の版として使われてしまったケースも存する。 2010年の「駒井哲郎展 福原コレクション」図録の作品解説には署名についても言及が所々でなされているが、駒井の署名の筆跡は年代ごとに変遷するだけにM氏コレクションの作品は基準作となる点で貴重である。駒井の署名は大まかに言って次のように変化した。 T.Komai:戦後1948年頃まで。ハイフンがあるものもある。 Tetsuro - Komai:ハイフンがないものもある。 Tetsuro Komaï :帰国後1956年あたりから。iにトレマが付く。 Tetsuro Komaï:60年代半ば過ぎあたりからTがやや装飾的になり、e.p.版のeにアクサンがつく。 2009年のときの忘れもので開催された「S氏コレクション 駒井哲郎PART I展」にも《化石》のエディション番号1/20のものが出品されていたが(no.4)、興味深いことに、そこではT Komaiと署名がなされていることである。今回のエディション番号3/20の《化石》は先述した1952年の展覧会のために刷られたものと予想されるが、ここでは署名がTetsuro Komai となっており、その間に署名の形式が変わったものと推測できる。 また、《墓堀人》では作品の署名にはハイフンがなく、裏のラベルにはハイフンがあるのに対して、《鱶とマルドロオル》では逆に作品にはハイフンがあり、ラベルにはハイフンがないことは注目される。つまり、ハイフンのあるなしだけでは刷りが古いかどうかは判定しがたいということになる。『マルドロオルの歌』の挿絵の別刷りには、帰国後のものだけではなく、晩年のサインのものもあり、原版が残るものについて新たな刷りが行われた様子がわかる。 今回の出品作品にはヤケが強かったり状態があまり良くなかったりするものもあるが、初期の刷りの重要性はインクの拭き取りの加減による表現効果の問題とも関わっているので、今回の展示作品からうかがわれる制作当初に意図された効果の一端を味わっていただきたい。 なお、今回のM氏コレクションの展示には油彩画が1点、木版画が1点含まれている。駒井の油彩画では東京芸大蔵の自画像(1943)がよく知られているが、その他についてはほとんど情報がない。今回の出品作は署名から初期のものと判断され、綿貫氏が推測されたように、数寄屋橋周辺の風景が描かれているとみられる。駒井は1975年の岡田隆彦氏との対談で美校時代を振り返り、「油絵もずいぶん描きましたよ。やはり川岸を描いたり、それからずいぶんやはり裸婦を描きましたね。」と語っている。1941年の文展入選の《河岸》を始め、戦前の駒井の銅版画でも川岸はお気に入りの題材のひとつであった。木版は彫刻刀の彫り跡が荒々しい紅一色の抽象作品である。署名は晩年のものに思われるが、制作はずっと遡る可能性が大きい。制作年の特定は今後の研究を俟ちたい。 2 M氏コレクションで振り返る若き日の駒井の作風の変遷 駒井哲郎が新しい作風で注目を集めるのは1950年のことだが、水面下では試行錯誤が行われていた。そのきっかけのひとつが1947年に恩地孝四郎と出会い、一木会同人となって交流を深めることができたことにあることは疑いない。恩地はちょうどこのころ木版を彫らない紐や布や木の葉などを直接版にするモノタイプ的な実材版画の実験的な試みに乗り出しつつあった。ソフトグランド・エッチングを併用する1948年の《孤独な鳥》《思い出》《肖像(Portrait de Gilles de Rais)》は恩地からのかなり直接的な感化を受けた作品だといえようが、「暗中模索をし乍ら制作していて「孤独な鳥」という作品ができた時はちょっと嬉しかった。小さな作品だけどもなにかふっきれたような気がしたものだった。ちょうどその時の自分の状態を示していると思った。技法的には伝統もなにもない全く自由な仕事である。部分的に見れば失敗しているといえる所があるし、もちろん完全な作品なんかではないけれど作者の気持ちはこのような小品でも表現できると思ったりしたものであった。」(「私の技法」)という言葉からは、銅版画の表現媒体としての可能性をようやく強く意識することができたことがわかる。恩地をロールモデルとして新たな自己成型が図られたのである。 それと同時に重要だと思われるのが、恩地の実験精神に接して過去の芸術の見え方の景色も一変したであろうことである。駒井が銅版画の世界に強く惹かれたのが中学生の頃に西田武雄のエッチング研究所等でレンブラントやメリヨン、ホイッスラーらのオリジナル作品に接することができたことが一つのきっかけであったことはよく知られているが、その後の駒井にとってはムンクやホイッスラーが紹介された森口多里『異端の画家』(1920)も重要であったという。戦前の風景版画にはホイッスラーの影響は明らかであるし、戦後の制作再開直後に制作されたドライポイントやエッチングの女性像などにはムンクに通ずるものがある。 恩地からの感化と同時に前景化してきたのがクレーの芸術で、新しい表現意欲を造形化するための導きの糸として大きな役割を果たした。駒井が初めて論じた作家がクレーだったのも示唆的である(『アトリエ』1950年11月号)。本展の《化石》はクレーの直接的な影響が指摘できる最初期のものである。アクワチントにソフトグランド・エッチングを併用する《化石》では、記号化された始原的な形象が浮遊する空間がクレーを意識したものであろうことは疑いなく、固化した生命体が夢の空間に解き放たれて束の間の生を謳歌しているような印象を与えている。なお、本作品の初出は1950年の第18回日本版画協会展で、所蔵館が東京都現代美術館と埼玉県立近代美術館あたりに限られる現存数がかなり少ない作品である。 《小さな魚》の初出展は1951年の第19回日本版画協会展で、《夢の推移》、《小さな幻影》、《記号の静物》とともに出品されている。直前の28回春陽会展には《束の間の幻影》はじめ12点を出品し会員に推挙されており、この年は駒井の初期の頂点を画す年であった。本作品はこの時期にしては具象性の強い作品であるが、干からび石化したような胴をしており、化石の魚が夢の中で回遊しているような雰囲気を醸し出している。このタイプの魚表現は駒井のお気に入りのもののひとつで、本展出品の1960年の個展案内状をはじめその後何回か試みられている。 駒井は生涯に多数の詩画集を生み出すことになるのだが、その嚆矢となったのが青柳訳のロオトレアモン『マルドロオルの歌』で、駒井は1951年の後半に制作に取り組み、年明け早々に刊行された。《墓堀人》は『マルドロオルの歌』の第1歌12章節、青柳訳では「泣くことを知らぬ男」の章節における墓堀人夫との会話に取材したものである。駒井の『若き日の手紙』には具体的に彼が関心を頂いた章句がいくつか引用されている。 「ある晩、彼は墓場の方に歩いて行った。すると、死んで間も無い美女たちの死骸を犯すことに快楽を求める青年等は、同時に展開されようとしている行動のうちに、次の如き幽かな会話を耳にすることが出来たのであった。—墓堀りよ。僕と語ってくれないかね?」 「—野生のペリカンが人間共に恥をかかせてやろうと。雌鳥の啄むままに己の胸を提供する場合、そしてそれは、かかる愛を造り得た者のみが見るのを許されるのだが、その犠牲たるや大きい。」 「墓堀りよ、都市の廃墟を眺めることは美しい。だが然し、人間の廃墟を眺めることは一そう美麗だ。」 『手紙』には、「墓場の対話」と題された、墓堀人に話しかける場面を描いた構想スケッチが付されており、そこでは地中の棺がいくつか具体的に示されている。最終作では棺は多数の白い矩形の連なりとして暗示的に示されているのみで、画像だけを見ると具体的な場面設定は分かりにくいかもしれない。技法的には《束の間の幻影》と同じサンドペーパーによるエッチングが用いられており、ほぼ同時代の試みとして興味深い。 《鱶とマルドロオル》は、第2歌13章節、青柳訳では「自分に似てゐる人」の章節における鱶との交接の場面を表したものである。用紙の余白に”et roulant sur eux-memes vers les profondeurs inconnues de l'abime, ils reunirent dans un accouplement long, chaste et hideux!” という一節が手書きで書きこまれており、青柳訳では「深淵の方へと、上になり下になりつつ転びながら、彼らは純潔で、醜悪な、長い長い交接のうちに一体となった!」と訳されている。 『マルドロオルの歌』の挿絵印刷は都合2100枚に上る半年をかけての難業であったが、あまり上等でない日本製の洋紙を使ったこともあり刷り上がりは不揃いで、不満が残るものであったようである。その際の具体的な苦労を《鱶》に関連付けて1973年に次のように述べている。 アクワチントとエッチングの併用で、松脂を何回もかけなおしてアクワチントとしては一度腐食しただけだ。つまり松脂のまきかたとそれを銅版にどのような状態で定着させるかに気をつかったように思う。印刷は解らないままにいろいろインクを自分でつくってやったがあまりうまくいかなかった。この版は現在も残っていて、実際に本に使ったものより、いま僕が刷ったもののほうがずっと効果が良い。銅版画の印刷はどんな技法の版であってもインクが紙にくい込みしかもそのインクが紙から微妙に立ち上がっている・・・・・・・・ように見えるのが僕はよいと思う。(「私の技法」) 別刷りでは版画用のより上等な紙が用いられており、インクの立ち上がりの一端を味わっていただければと思う。 《分割された顔》は、上述したように、1953年1月の初個展に出品された作品である。この個展の主役は《夢遊病者のフーガ》全10点であったが、駒井美子氏が伝えるように、「しかしフーガは一枚も売れなかった。壁面が足りないために大急ぎで作った小さな色彩銅版画ばかり売れたのだった。」この作品は『銅版画作品集』未収録の作品で、これまで福原コレクションに収蔵されているもののみが一般には知られていた。 個展での反応に気を良くしたのだろうか、4月の春陽会展には色彩銅版画の《街(雑踏)》が出品されている。これまでの年譜では《街A Passage(終油)》《街B》《火A》《火B》が出品されたことが記されるのみで作品の特定がなされてこなかったので、本作品の自筆出品票の確認は重要な意味を持つ。なお、M氏コレクションにはこの年の版画協会展に出品された色彩銅版画《夜の風景の中の雲と子供》が含まれている(今回未出品)。 他方、想像力に身をゆだねるだけではなく、着実な銅版画の技量の習得の必要性を駒井は強く意識していた。実際1951年には「長谷川潔氏の銅版画―主としてその技術について」という文章を『みづゑ』6月号に寄せている。「あらゆる造形芸術は、素材によって思考する時、その表現と技術が一致する可能性を最も可能性を最も多く持っていると私には感じられるのです。」(「素材と表現」)と渡仏前に述べたように、伝統的銅版画の豊かな遺産を自らのものとすべくフランス留学への思いが高まっていたのであった。 しかしながら現実は厳しく、1954年4月から翌11月までパリに滞在し、ロスチャイルド・コレクション展等で銅版画の名作に触れ、パリ国立美術学校でカミ教授のもとでビュランを学んだものの、帰国後の滞在報告記事が「自信喪失の記」と題されたように、パリ滞在は決して充実したものとはならなかった。実際、制作もあまりはかどらなかったらしい。《仏国風景》は滞仏中に制作された数少ない作品の一つで、駒井のビュランへの真摯な取り組みがうかがわれる作品である。 帰国後も制作はしばらく低調であったが、樹木を描いた透明感あふれる写実的な一連の作品は好評であったようで、1957年の第1回東京国際版画ビエンナーレには《樹木》を出品している。滞仏で傷ついた内面はぽっかり穴が開いたままであったことの現れだろうか、同年の春陽会展には《樹木》の作品と並んで全く対照的で晦渋な《ある空虚》が出品されている。 それが一変するのが翌58年で、女子美術大学で非常勤講師を務めたり、新たに大岡信や安東次男らの文学者との交流が始まったりするなど、新たな環境の変化に促されるかのように再び旺盛な制作活動が開始された。本展に出品されている《夜の森》と《樹木》は昼と夜とでネガポジの関係になるなど対をなす意欲的なもので、第3回現代日本美術展で初めて展示されている。写実的な樹木の描写とは真逆に、ここでは樹木が角錐状にデフォルメされて並置され、音楽的なリズムが刻まれている。《樹木》では鋭角的な形象が水平方向に展開し、《夜の森》では、闇の中で浮かび上がる形象と明滅する灯体状のものが垂直方向に漂っている。実験工房の湯浅譲二がウェーベルンの音楽と《夜の森》とを比較したのは慧眼である。両者には《束の間の幻影》を生み出した駒井の代名詞ともいえるサンドペーパーによるエッチングが採用されており、作家に実験的な精神が回復しつつあることがうかがわれる。「オーストラリア・ニュージーランド巡回日本現代美術展」に《夜の森》とともに《束の間の幻影》が出品された背後には、駒井の心にある種の自己肯定感がよみがえった証を読み取れよう。 《青い家》(1960)は、翌年の春陽会展が初出の作品である。《クラブのA》(1958)から始まる、クレーの《パルナッソス山へ》を思い起こさせる一版多色でディープエッチの技法を用いた点描風の色彩銅版画の試みに連なるものである。福原コレクションには、同じ版を用いた色違いの《黄色い風景》が存在している。こうした一連の作品群への評価は高かったようで、《クラブのA》は1959年の『みづゑ』2月号の表紙を飾るとともに、同年の『美術手帖』2月号でも瀧口修造がその批評で取り上げている。こうしてみると、今回展示のM氏コレクションの大部分は、駒井が節目節目で強い思いを託してM氏に供した作品のように思えてくるのである。 おわりに 恩地とクレーに触発されて独自の世界を切り開いた駒井であったが、「この頃美術雑誌などで僕の仕事をめちゃめちゃにくさされるのですっかり参っています。例えば、「彼の仕事からポール・クレエを引いたらなんにも残らない」とかなんとかいう評です。やきもちだと思って我慢しています。」(『若き日の手紙』)との苦悩をそのころ懇意にしていたR夫人に1950年に打ち明けている。 他方、不惑を超えて後の1963年には、「その[1951年]頃の斎藤清さんは、日本的な作品が多いんですが、この時の出品画はむしろバタ臭いものを創ろうとしていたように思います。僕だってそうでした。クレーかなにか真似でバタ臭いものをつくって出したけれど、向うの人が提灯が光っているって風に受け取るんですね。だから、伝統や民族性ってものは作為がなくても自然に出る者だと思うんです」との当時の西洋かぶれについて冷静に振り返っている。 駒井の若き日々は、自己意識の高揚と挫折、自尊感情の回復の歴史でもあった。長期にわたって駒井に伴走したM氏の手元に遺された珠玉のコレクションが展示される本展には作家の苦闘の跡が映し出されている。本稿が駒井の生涯と作品にアプローチするための補助線として多少ともお役に立てば幸いである。 (くりた ひでのり) ■栗田秀法 KURITA Hidenori 1963年愛知県生まれ。 1986年名古屋大学文学部哲学科(美学美術史専攻)卒業。1989年名古屋大学大学院文学研究科哲学専攻(美学美術史専門)博士後期課程中途退学。 愛知県美術館主任学芸員、名古屋芸術大学美術学部准教授を経て、現在、名古屋大学大学院人文学研究科教授(博物館学担当)。博士(文学)。専門はフランス近代美術史、日本近現代美術史、美術館学。 著書、論文:『プッサンにおける語りと寓意』(三元社、2014)、編著『現代博物館学入門』(ミネルヴァ書房、2019)、「 戦後の国際版画展黎明期の二つの版画展と日本の版画家たち」『名古屋芸術大学研究紀要』37(2016)など。 展覧会:「没後50年 ボナール展」(1997年、愛知県美術館、Bunkamura ザ・ミュージアム)、「フランス国立図書館特別協力 プッサンとラファエッロ 借用と創造の秘密」(1999年、愛知県美術館、足利市立美術館)、「大英博物館所蔵フランス素描展」(2002年、国立西洋美術館、愛知県美術館)など 展示風景 |

生誕100年 駒井哲郎展 Part1 |

| ときの忘れもの/(有)ワタヌキ 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-3 青山CUBE 1階 Tel 03-3470-2631 Fax 03-3401-1604 E-mail:info@tokinowasuremono.com http://www.tokinowasuremono.com/ 営業時間は、12:00〜19:00、日曜、月曜、祝日は休廊 資料・カタログ・展覧会のお知らせ等、ご希望の方は、e-mail もしくはお気軽にお電話でお問い合わせ下さい。 Copyright(c)2005 TOKI-NO-WASUREMONO/WATANUKI INC. All rights reserved. |