「ウェブ上で見る瑛九晩年の点描作品」

大谷省吾(東京国立近代美術館美術課長) 2020年

今年、2020年は瑛九没後60年にあたる。今回の展覧会は、この節目の年にあわせて晩年の点描作品《ながれ(B)》(1958年)、《赤の舞い》(1958年)、《たそがれ》(1959年)が集められたが、新型コロナウィルスの脅威が広がるなか、予防策としてウェブ上での展覧会となってしまった。実物に対面できないのは残念であるけれども、この機会を逆手にとって、瑛九の点描作品をウェブ上で、つまりパソコンの画面を通して見るという体験そのものに意識を向けてみてはどうだろう。彼の作品を考える上で、決して無意味ではないはずだ。

|

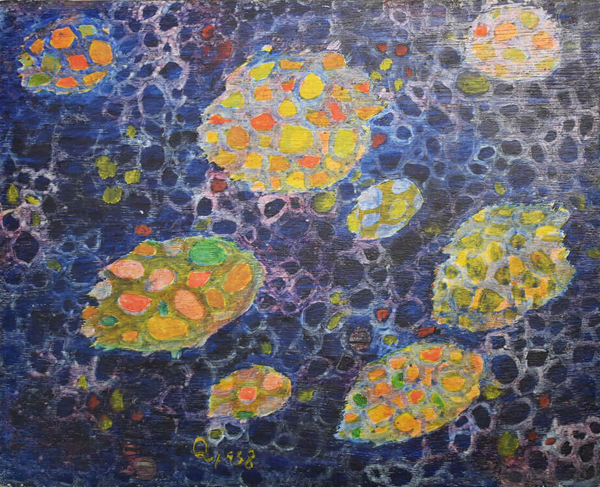

《ながれ(B)》 1958年 べニア板に油彩 22.0×27.2cm(F3号) サインあり ※山田光春「瑛九油絵作品写真集」No.344 ※レゾネNo.460 |

|

《赤の舞い(仮)》 1958年 べニア板に油彩 22.0×27.2cm(F3号) サインあり ※山田光春「瑛九油絵作品写真集」No.389 ※レゾネNo.444 |

|

《たそがれ》 1959年 キャンバスに油彩 45.5×53.0cm(F10号) サインあり ※「瑛九作品集」(1997年、日本経済新聞社)p.122 ※レゾネNo.522 |

瑛九は1957年から59年にかけて、小さな丸い形の集合のような抽象作品から、次第に細かな点描作品へと作風を展開させ、その成果を1960年の兜屋画廊における個展(2月23日―28日)で発表した。この個展について、小川正隆は次のような批評を書いている。

「瑛九が6年ぶりの個展を開いている。作品は58年以後のもので、60号から200号までの9点。しかも100号以下の作品は2点しかない。彼は昨年11月から病床についているが『できるだけ早く個展を開きたい…』と熱望しており、友人たちの協力でこんど発表にこぎつけたものだ。

瑛九は日本の前衛絵画の先駆者のひとりだが、画壇を舞台に派手な活躍をしなかったせいか、その仕事はあまり知られていない。が、こんどの制作を見ていると、その仕事の厚味とでもいうか、誠実に追求をつづけてきた抽象絵画の、彼なりの一里ヅカを築き上げたという気がする。様式にいえば、ひとつのアンフォルメルの流れに属するだろうが、黄、青、緑、オレンジ……のこまかい色点で描き上げてゆく画面は、的確な秩序――色彩と構成の精巧な計算からなっている。

衝動的、直情的なアンフォルメル一般の仕事とは、まったく本質は逆のものだ。冷静に色点を操作しながら、新鮮な幻想を織り込んだ、かなり動きのある空間を生み出している。ユニークな仕事である。自然のイメージを感じさせる『田園』、神秘的な光と空間を描いた『流れ―れいめい』など。みごとな労作といえよう」(註1)。

この批評で興味深いのは、瑛九の点描作品を、アンフォルメルと比較して論じている点である。1950年代初頭から少しずつ日本に紹介されていたこの動向は、1956年の「世界・今日の美術展」で大きな注目を集め、1957年にこの動向の仕掛人である批評家ミシェル・タピエが来日することにより、「アンフォルメル旋風」とまで呼ばれる大流行が巻き起こることとなった。言葉としては「非定形」「不定形」「無形象」を意味するアンフォルメルだが、日本の作家たちに与えた影響という点では、加藤瑞穂が指摘する通り、行為と物質に目を向けさせたことが重要である(註2)。その点では小川の展評は正しい。たしかに瑛九の点描作品は、様式としては「不定形」であるけれども「衝動的、直情的なアンフォルメル一般の仕事とは、まったく本質は逆のもの」といえるだろう。ではその瑛九の点描作品の「本質」とは何かということが問題になる。

瀬尾典昭は瑛九晩年の点描作品の展開について、次のような5つのパターンに分類している(註3)。

1 大きな丸と小さな丸とが入れ子状態で同心円が形作られる作品

2 花火とよばれる少し大きめの丸の周辺に発光するようなギザギザの輪が取り囲む作品

3 小石のような色丸がびっしり画面を蔽い尽くす作品

4 跡を引くような筆触で消失点から弾けるように外に向かってながれる動きがある作品

5 微細な点描が登場する最後の画面

今回の出品作を当てはめるならば、《赤の舞い》が2に分類され、《ながれ(B)》は1と3を組み合わせたようなパターン、そして《たそがれ》は5に分類できるだろう。そして絵具の塗り方に着目すると、1から5に進むにつれ、塗りは薄くなって絵具の物質感は減じていき、視覚的要素の純粋性を強めていくことがわかる。

ここで考え合わせたいのが、瑛九がこうした油彩による点描と並行して制作していた、抽象的イメージのフォト・デッサンの存在である。梅津元は、瑛九の関心がさまざまな技法を横断して一貫していることに着目し、フォト・デッサンにおいては、原版となるガラス板やセロファンの上に筆触や絵具の飛沫がオール・オーヴァーに塗られても、それが最終的には光によって印画紙に置き換えられていることに注意を促した(註4)。つまり油彩の点描作品においても、フォト・デッサンと同様に、画家の関心は絵具の物質性の強調ではなく、あくまでイメージそのものに向けられていたと考えられるわけである。

だとすれば、これら瑛九の油彩による点描作品を、パソコンの画面を通して見るという行為は、彼の作品を楽しむ上でむしろ有効なのではないか、と考えてみたくなる。パソコンの画面上では絵具の物質性は限りなくゼロに近づく。そしてイメージは液晶画面の発する光として、私たちの網膜へと届けられることになるからだ。

もちろん、急いで断らなければならないのは、瑛九が生きた時代にはこうした鑑賞方法は想定しうるものではなく、彼にとっての理想的な鑑賞方法は別にあったということである。瑛九を支援していた福井のコレクター木水育男は、次のように証言している。1958年の夏、瑛九から点描の作品《真昼》を贈られた木水は、はじめその作品の良さが理解できなかったというが、「或る晴れた日でした。この絵を庭に出して陽光の下で見たのです。するとどうでしょうか、あれほど気にした黒が銀灰色に輝き、瑛九のあの青も、黄も、赤も、それに呼応して鮮烈に冴え、大きく動くのです。強烈な生命感が、折りしもの陽光にダイナミックに映えかえっているのです。なんという自信、なんという存在、ぼくの内部がうちふるえるのを覚えました」といい、そして翌年「11月、瑛九入院のしらせを受け、浦和の病院へ見舞いました。彼はベッドの上で、『大作が出来ているから、庭に出して張りめぐらしその中で見てほしい。』といいました。ぼくたちはアトリエから大作を庭に出して、彼のいうように見ました。瑛九の宇宙を見たぼくたちの驚きは其の大作をみんなが予約したことでおわかりでしょう」(註5)。

この木水の証言にあるように、瑛九は太陽光の下で自作を見てほしかったようだ。つまり、太陽光が絵の表面に反射して、私たちの目に届くことになるわけで、その際に油絵具ならではの特性が生きてくる。瑛九の最晩年の点描はきわめて薄い「おつゆ描き」だから、下層の絵具も半ば透けて見えるのだ。まばゆい太陽光の下ではなおさら下層の色彩が浮き立つ。そして複数の色点の並置と重層とが、見る者の視覚に作用して、木水の言うように「あれほど気にした黒が銀灰色に輝き、瑛九のあの青も、黄も、赤も、それに呼応して鮮烈に冴え、大きく動く」ことになるのだろう。

こうした効果は、パソコンの画面を通しては味わえない。それからもうひとつ、「庭に出して張りめぐらしその中で見てほしい」というような、絵に囲まれるような鑑賞体験も、パソコンではできないことだ。さきほど問題提起した「瑛九の点描作品の本質」とは、いわば地上のあらゆるものが、太陽の光の下で輝きを帯び、そこに見る者も一体化して生の悦びを実感するような体験をめざすものだとすれば、パソコンの画面で彼の点描作品を見るだけでは、やはり彼の本質を十全には味わえないと言わざるをえない。とはいえ彼も、もともとフォト・デッサンの制作の動機として「私の求めてゐるものは20世紀的な機械の交錯の中に作られるメカニスムの絵画的表現なのです(中略)夜の街頭のめまぐるしく交錯した人工的な光と影は、われわれの機械文化の中に咲いた花なので、われわれの視覚による美もそういつた感覚になければならぬ」(註6)と語っていたのだから、彼がもし今日生きていたら、必ずやこうした新しい視覚体験に関心を持ったにちがいない。私たちは、このウェブ上での展覧会を眺めながら、そんな空想をまじえつつ瑛九が生涯追い求めた光のイメージに思いを巡らせることができる。そして、新型コロナウィルスの脅威が去ったら、あらためて彼の実作を、間近に楽しみたいものだ。

註1 (隆)「厚味ある瑛九の個展」『朝日新聞』1960年2月28日7面

註2 加藤瑞穂「日本におけるアンフォルメルの受容」『草月とその時代 1945―1970』展図録、草月とその時代展実行委員会、1998年10月、pp.88-98

註3 瀬尾典昭「虫のいない午後―瑛九の点描作品」『瑛九 前衛画家の大きな冒険』展図録、渋谷区立松濤美術館、2004年8月、pp.8-9

註4 梅津元「マチエールとジェスチュア」『光の化石 瑛九とフォトグラムの世界』展図録、埼玉県立近代美術館、1997年6月、p.114

註5 木水育男「ぼくは瑛九が好きです。」『現代美術の父 瑛九展』図録、小田急グランドギャラリー、1979年6月、頁付無。

註6 瑛九「私の作品に関して」『瑛九氏フオトデツサン展』目録、大阪・三角堂、宮崎・西村楽器店、1936年6月、頁付無。

■大谷省吾(おおたにしょうご)

1969年茨城県生まれ。筑波大学大学院博士課程芸術学研究科中退。1994年より東京国立近代美術館に勤務。現在、同館美術課長。博士(芸術学)。「北脇昇展」(1997年)、「地平線の夢

昭和10年代の幻想絵画」(2003年)、「生誕100年 靉光展」(2007年)、「麻生三郎展」(2010年)、「生誕100年

岡本太郎展」(2011年)、「瑛九1935-1937闇の中で「レアル」をさがす」(2016年)、「福沢一郎展

このどうしようもない世界を笑いとばせ」(2019年)などを企画。著書『激動期のアヴァンギャルド シュルレアリスムと日本の絵画

一九二八-一九五三』(2016年 国書刊行会)。