|

|

|

| 大竹昭子のエッセイ「レンズ通り午前零時」 |

このエッセイ全15回は改稿され、大竹さんが撮影した写真とともに1冊の写真集『NY1980』としてまとまりました。

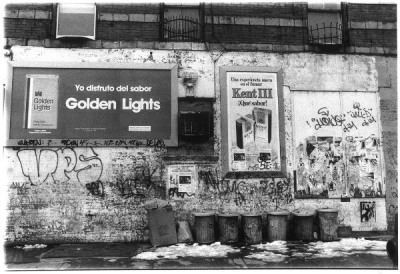

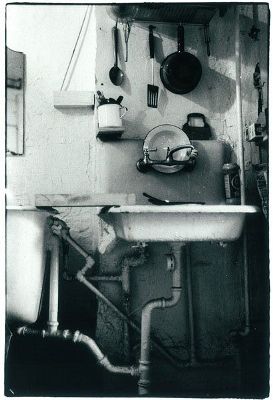

※ホームページ上では全15回中、第4回まで公開します。 第1回 レンズ通りはここからはじまった 2011年1月15日  《1980年 NYイーストビレッジ》 はじめに撮ったのは歩道にいる犬の写真だった。 まわりにゴミが散乱し、背後に中古タイヤ屋があって、そのとなりは床屋らしい。ピンと立った耳がシェパードの血をうかがわせるが、しっぽの垂れた全身の様子に威嚇的なところがまったくなく、その目には慈愛のようなものすら感じとれる。 この写真を見返すとき、かならずフレーミングのことが意識にのぼる。犬をど真ん中にいれて撮っているところが子供のような撮り方である。子供はひとつの対象に何度もシャッターを切ったりしないが、このときのわたしもおなじで撮ったのは一枚だけで、つぎのカットはそこからだいぶ離れたスラムのビルだ。 ニューヨークの街中にこんなふうにリードのついてない犬がぽつん立っているのはとても珍しい。歩いていたらふいに出くわし、あっ!と思ってシャッターを押したのだろう。犬のほうもじっと見つめ返しており、不思議なことにまわりに人間がひとりもいない。そのため一期一会の雰囲気がより強く迫ってくる。 ニューヨークに住んで1年目にニコンの一眼レフを買った。それで撮ったのはたしかだが、本当にこれがそのカメラでとらえた最初のカットかと考えだすとわからなくなる。ネガを見ると3番目のフレームにこれがあり、その前のふたつは黒くて何も写っていないので撮りはじめはここだが、あのカメラを使った最初のロールがこれなのかと問われると、判然としないのである。 けれども、事実がどうであれいちばん最初のカットはこれだとわたしの記憶は主張するのである。この犬でなければならないと。当時、わたしはあの街でぶらぶらと暮らしていた。何しているんですかと聞かれると言葉に詰まるほど計画性のない日々で、人生を白紙にもどして考えていたと言えば格好はいいが、白紙にもどすに足るような何事かを日本で成していたわけではなかった。三十に手が届こうというのにすること成すことが中途半端で、そんな状態に嫌気がさしてすべてをチャラにして出て来たのだった。 すべきことのない日々というのは自由すぎて重い。家にこもっていると体に錘がついてますます重苦しくなる。振り払おうとして外に出る。足を動かすうちに気持ちが上に伸びて熱くなる。躍動の歓びが底からつき上げてくる。歩いているときだけは自分の影から解放された。悩むのを忘れるのは気持ちよかった。突然、カメラが欲しくなって買いに走ったのはそんなある日だった。それからは外出はカメラ連れになった。 暗室道具もそろえて冷たい床に膝をついてプリントをした。現像液のなかに浮かび上がるこの犬を何度見つめたことだろう。歩道に投げ出されたタイヤ、路面を汚している液体、引き裂かれた段ボールの空き箱、半分開きかけのシャッター……。安全とはいいがたいエリアだった。投げやりな気配が支配し、ほんのちょっとしたことで空気がすさみ、いさかいがはじまりそうだった。そういう街路ばかりを選って歩いていた。体は危険に身構え、心は勇気づけられていた。きれいに整頓されていないことに慰撫されたのだ。犬はそんなわたしの心を知っていた。見返す目が語っていた。同胞がここにいると。共感のエネルギーが細いラインとなってわたしたちのあいだを走り抜けたのを感じた。 素人はぜんたいを眺めずに撮りたいものだけを見る。写った写真を見て、あら、タイヤもあったんだ、などと気づく。プロはそうではなく、フレームのなかの要素を一瞬のうちに把握しバランスよく構成する。写真のマニュアル本もそれを学べと指導する。だが、見る者の心に強く突き刺さってくるのはぜんたいを見ていない視線なのだ。そういう率直さにバランス感覚で太刀打ちするのはむずかしい。 もうこういうふうには撮れないだろう。人生とおなじで写真はあともどりがきかないのだ。「子供時代」は終わってしまった。レンズ通りの始点にはこの写真が道標のように立っている。 (おおたけ あきこ) 第2回 正面を切らずにいられない 2011年2月15日  《雪の閑地 1980年》 写真を撮りはじめたのは秋口だったが、それはニューヨークの光に大いに関係があったのかもしれない。夏場は大都市特有の通気の悪さとむし暑さにみまわれ、しかも暑いだけでなく臭いがすごく、地下鉄に乗るときは息をとめて覚悟して改札に下りていったものである。不用意に下りると階段のあたりにこもっている汚物のにおいにノックアウトされるのだ。 そんな強烈な臭気も暑さが引くとともに収まってくる。乾いた大気が肌に心地よく空は高く澄んでいる。やがて街路樹が色づいて舗道の落ち葉がかさこそと鳴り、屋台のプレッツェルのにおいがそれに混じる。夏にもこの塩味の利いた固焼きパンが売られているはずなのに、なぜだか秋の到来とともにその存在を強く感じるようになるのだ。日本のやきいも屋のように。 頭上にあるときには感じなかった影の濃さが際立ってくる。よく切れるナイフですぱっと切りとったような漆黒のシルエット。曖昧さのない光と影の領域が立ち上がり、その陰影のリズムが弛緩していた細胞を引き締め活性化する。醜く愚鈍に見えていた鋳鉄のビル群がとても魅了的に目に映るようになった。むさ苦しいと思っていた男がにわかに頼もしく変身したかのようで、質実剛健な容姿に思わず立ち止まって見惚れたのだった。 当時撮ったカットには建物のファサードや壁が目立つが、汚ならしく見えたその姿に美を発見した証拠だろう。着いた当初はちっともそう感じなかったのは、ニューヨークに来る前に一夏をすごしたフランスやイタリアの華麗な建物がまぶたに残っていたからかもしれない。それらに比べるとニューヨークのダウンタウンの建物はひどく武骨で無愛想でとりつく島がなかったが、魔術的な光の力によって誇り高く輝きだしたのである。  《セントマークス通りの壁 1980年》 街を歩くときはあらかじめ撮りたいものがあって歩くのではなかった。歩いている途上でなにかおもしろいものに出会えればという運任せの歩行だった。心身が開いていれば出会いが出会いを引き寄せ、運もまた上向きになるのは人生を考えてみればよくわかることだが、路上のスナップもまったく同じ原理だった。生命のリズムと視覚の反応がうまくシンクロすると撮れる状態がやってくるのである。冬にちかづくにつれ鋭い光と濃い影と乾いた空気がからだに効いてくるのがわかった。 気になるものが視界に入ると寄っていってファインダーをのぞく。ガシャンという一眼レフ特有の音が響いて目の前の風景が一瞬断ち切られる。なんどもそうやって風景にシャッターを切っていくうちに気づいたことがあった。なにをどう撮るのも自由で決まりことなどないのに、ピピッとくるアングルがいつも同じなのだ。またこう撮っているなとファイダーをのぞきながら思い、ちょっと変えてみようとするが、やはり前のほうがよくていつもの画角にもどってしまう。犬が電信柱におしっこをひっかけるときに脚の上げ方や柱に残ったおしっこの形に一定のパターンがあるようなものだ。犬族はそんなことには目もくれずに、ああすっきりしたとばかりにすたすたと歩き去るのだが、人間である私は気に留めずにいられない。撮影のときにちらっと気にし、あとでプリントを見るときにもっと気にしてしみじみと反芻するのだった。なぜいつも同じようなアングルで撮るのだろうと。 私のパターンは正面を切ることだった。レンズ面と被写体の「面」とを正対させる癖がある。この「面」は感覚でしかなく言葉でうまく説明できないのだが、壁のような文字通りの平たい「面」のこともあれば、複雑な突起のなかに「面」を見いだすこともある。風景の「面」とレンズの「面」とピタッと合うととても気持ちが良い。今日は調子がいいなと思うときはこの「面」が瞬間的につかめるときであり、レンズをあれこれ動かして「面」を探すときはだめな日である。油絵で満足に描けなかった箇所をぐちゃぐちゃと直すのと同じでアングルをいじるうちに気持ちが萎えてしまうのだ。反対に「面」がすばやくつかめるときは、何にレンズを向けても決まる。そして決まったという手応えがつぎのシャッターの弾みとなり、どんどん快調になっていく。それはほかのどんなものでも体験したことのない自分が自分でなくなるような魅惑的な身体感覚だった。 (おおたけ あきこ) 第3回 出会いと別離 2011年3月15日  《アパート屋上の出入口 1980年》 ニューヨークに来る前はヨーロッパにいて、イタリアやギリシャを旅しながら一夏をすごした。ユーレルパスを買い、それが使える範囲を行き来するひとり旅で、有効期限が切れるまでにパリにもどること以外は、なにも旅程は決まっていなかった。 パリで風邪をひき、これは暖かい地方にいくしかないとローマに下り、あとは南イタリアをめぐって船でギリシャにわたった。アテネ市街を散策し、小さな島をひとつ見たところでもう充分な気がしてイタリアにもどることにし、その途中で立ち寄ったコルフ島でノルウェーから来ている同世代の男女グループと知りあった。宿がとれなくて困っていた私を彼らはテントに迎えいれてくれたのだ。仲よくなり、これからギリシャにいくという彼らについてもと来た道をもどって一緒に旅をした。休暇が終わって彼らは国に帰っていったが、ユーレスパスがあと五日で切れるというぎりぎりになって彼らを訪ねてみようと思い立ち、夜行列車と船を乗り継いで北を目指した。再会することだけが目的という短い訪問だったが、そのときのひとりからはいまもクリスマス時期になるとメールが届き、そのたびにあの夏にひきもどされる。  《アベニューA 171番地 1980年》 目的を決めずに場当たり的に物事を決めるのは、子供のときからの癖だった。おまえは気分屋すぎると親にさんざん叱責され、それを自分の欠点だとも思っていたが、親の声の届かないところでそれを具体的な行動として実行したその旅は、それなりに意味があったのかもしれない。 すべてを気分任せで決めていい状況になったとき、それまで体験したことのないことが起きたのである。この世と自分をつなぎとめていた綱がどんどん細くなり、肉体の実感が消えて、自分が光や風と同じような現象になっていった。時間は以前のように一方向には流れずに行きつもどりつし、夜に見る夢が変わり、忘れていた記憶がつぎつぎと浮かんできた。 旅にはコンパクトカメラを持っていたが、切迫感のない写し方だった。撮っておけばあとで何かを思い出すのにいいだろうというくらいのもので、興奮を覚えることもなければ、内部に変化を生じさせることもない。こうした写真はかすかにつながっている「この世」の写真であり、別の時空に引込まれるにつれて撮らなくなった。シャッターを押す回数は減り、世界は「こちら側」と「むこう側」に分かれていった。 ときの流れが定まらないその時空間は、非常な孤独感をともなっていた。そこではすべての物事がくっきりと輝き、美しかった。「私」が消えたことで世界がその実像を現したのだと感じた。自分の見ていないところで世界はこんな姿をしていたのに驚き、孤独な私はそこにすっぽりと抱きとめられて表皮を失った。 その後、ニューヨークにわたり写真を撮るようになると、このときの静謐な孤独感、それがもたらす至福感とが繰り返しよみがえってきた。その感覚を求めることが写真を撮る動機にもなった。一夏のあいだ、見えないカメラで胸のあたりで盛んにシャッターを切っていたのだろう。 胸のうちにもやっていたものにかたちを与えるすべを知ったのは、うれしいことだった。だが、それはまた別離の感覚をともなっていた。表皮を超えてひとつながりだった世界との関係は、フレームによって断ち切れていった。裁断された布片が決してもとの布地にもどらないように、フレーミングされたイメージは世界から孤絶し、二度とあの茫漠とした輝く世界には帰っていかないのだった。何かと出あうことは何かと別れることだというのを、痛切に感じた瞬間だった。 (おおたけ あきこ) 第4回 移民たちのいた街 2011年4月15日  《うちと同じような移民用アパートに住んでいた友人のキッチン》 「ダウンタウン」とは14丁目より南、つまり島の下側のエリアを言うが、そこのブロードウェイとイーストリバーのあいだを、いつのころからか「イースト・ビレッジ」と呼ぶようになった。ワシントン広場をとりまくグリニッジ・ビレッジがダウンタウンの中心として、そこの東、という意味で、軽井沢の北のエリアを「北軽井沢」と命名するように、地域のグレイドが少し上向きになりはじめた70年代後半から使われだした模様である。 私がその街に部屋を借りた当初は、まだ完全に「イースト・ビレッジ」にはなってなくて、「ローワー・イーストサイド」という言い方も残っていた。ニューヨークでは、はじめて会った人と住んでいる場所を尋ねあって会話をはじめることが多いが、どこと訊かれて東九丁目と答えると、ああ、ローワー・イーストサイドね、と言うのは、決まってアッパー・イーストサイドやウエストサイドの人だった。イースト・ビレッジはダウンタウン内の通り名で、それより上に住んでいる人にとっては20世紀のはじめに移民のための長屋がたくさん建てられたここは、「ローワー」と呼んだほうがぴったりくるのだった。 壁をとなりと共有しあうのはマンハッタンのどの建物も同じで、その意味ではどこも「長屋」なのだが、なかの間取りが変わっていた。階段室を真ん中に左右対称に分けられたそれぞれの区切りのなかに、部屋が縦にならんでいる。ふうつは四室ほどが表通りから中庭に連なっており、廊下はなく、ドアを開いてつぎの部屋に入っている。列車のようだというので別名をレイルロード・アパートメントというここに、私はニューヨークにいた二年半のあいだ暮らしたのである。 戸口を開けるといきなり台所だった。中庭に面しているので明るく、広さもあるが、玄関らしいものは何もない。広いわりにはシンクが貧弱で、洗面所にあるような浅くて小さなものが部屋の隅にちょこんとあるだけだ。その代わり、シンクのすぐ横にバスタブがあって、チャイナタウンでたくさん野菜類を買ってきたときなどは洗うのに重宝した。 板を渡して水切り籠も置けるし、現像の道具を洗うにもよい。台所で風呂に入るのは、身を隠す場所がなくて戸惑ったが、慣れてくると広い風呂場は悪くなかった。 そもそも、どうしてそんなところにバスタブがあるかというと、浴室がないからである。そんなスペースをとる余裕などない住環境で、きっとバスタブもあとから置かれたもので、当初はからだを拭く程度だったにちがいない。室内にはトイレさえなかった。私が来たときはすでに台所の隅を三角に区切って造られていたが、中庭にある共同便所が使われていたのである。トイレが離れた場所にあるのは日本のむかしと同じだが、五階建ての建物からおりていくのだから話がちがう。 蚕棚のようなベッドには、アメリカに来たばかりの移民が共同生活をしていた。昼間の勤めの人が出て行ったベッドに、夜勤から帰ってきた人が寝るという具合に、ベッドもフル回転だった。ジェイコブ・リスという写真家が当時の様子を記録しており、『How the Other Half Lived』という写真集がでている。書店でその本を手にした私は、自分の暮らしている空間にそのような歴史が詰まっていることに大きく心を揺さぶられた。東京の社宅育ちの身には「歴史的建造物」というのは本のなかだけのものであり、自分がそういうところに住むようになるとは思いもしなかったのである。 移民がひしめいていた時代とはちがい、私がいたころは住人の半分はウクライナ人の家族で、大家もウクライナ人だった。それまでは名前をかろうじて知っている程度で、ウクライナがどこらへんにあるかも知らなかったけれど、近所にはロシア正教の教会や、ロールキャベツやボルシチを出す食堂や、マトリョーシカを売るみやげ物屋などがあり、あたかも「リトル・ウクライナ」に漂着したようだった。 肉屋の数が多く、脂身の分厚い塊を売っていたりするところも、さすが寒い国から来た人々の文化だった。9丁目をでたすぐのところにある肉屋はとりわけ大きくて品揃えも見事で、マンハッタンのほかの地域からも客が来るほど繁盛していた。すき焼きをするときはそこで肉を薄切りにしてもらうが、「紙のように薄く」と言うと、「紙のように、だな」と店員は自分に言い含めるように繰り返し、一枚切っては「これでどうだ」と言いながら布を広げるように両手で掲げて見せてくれる。「まだまだ」と言うと、信じられないという顔をしてマシンにもどり、刃に目を寄せるようにしてもう一度「紙の薄さ」に挑戦してくれるのだった。(この項つづく) (おおたけ あきこ) ■大竹昭子 Akiko OHTAKE 1950年東京都生まれ。上智大学文学部卒。作家。1979年から81年までニューヨークに滞在し、執筆活動に入る。『眼の狩人』(新潮社、ちくま文庫)では戦後の代表的な写真家たちの肖像を強靭な筆力で描き絶賛される。都市に息づくストーリーを現実/非現実を超えたタッチで描きあげる。自らも写真を撮るが、小説、エッセイ、朗読、批評、ルポルタージュなど、特定のジャンルを軽々と飛び越えていく、その言葉のフットワークが多くの人をひきつけている。現在、トークと朗読の会「カタリココ」を多彩なゲストを招いて開催中。 主な著書:『アスファルトの犬』(住まいの図書館出版局)、『図鑑少年』(小学館)、『きみのいる生活』(文藝春秋)、『この写真がすごい2008』(朝日出版社)、『ソキョートーキョー[鼠京東京]』(ポプラ社)、『彼らが写真を手にした切実さを』(平凡社)、『日和下駄とスニーカー―東京今昔凸凹散歩』(洋泉社)、『NY1980』(赤々舎)など多数。 |

| ときの忘れもの/(有)ワタヌキ 〒113-0021 東京都文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS Tel 03-6902-9530 Fax 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com http://www.tokinowasuremono.com/ 営業時間は、11:00~18:00、日曜、月曜、祝日は休廊 資料・カタログ・展覧会のお知らせ等、ご希望の方は、e-mail もしくはお気軽にお電話でお問い合わせ下さい。 Copyright(c)2005 TOKI-NO-WASUREMONO/WATANUKI INC. All rights reserved. |