|

|

|

| 平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき 第20回 2022年05月14日 |

|

その20(前編) 道灌山の正岡子規と芥川龍之介

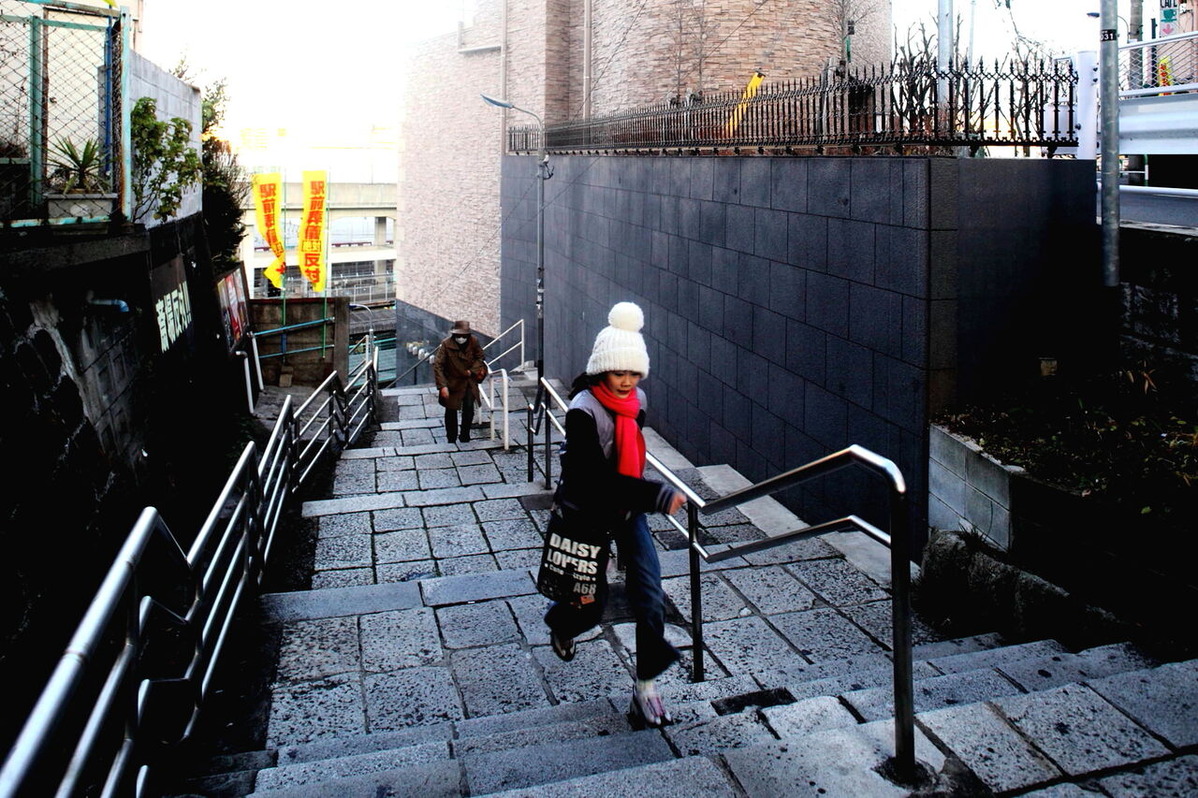

文・写真 平嶋彰彦 スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』(1968)は、球形に輝く光彩に包まれた胎児が宇宙空間から地球を見つめる幻想的な場面で終わる(註1)。 キューブリックの前作は『博士の異常な愛情』(1964)だった。第二次世界大戦後、米ソの二大国が核爆弾の開発に狂奔する世界情勢を辛辣に風刺する不気味な喜劇である。原題はDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb。あってはならないし、ありえないはずの核戦争が抑止管理の盲点と偶然の連鎖から勃発して、人類の破滅が警鐘される(註2)。 『2001年宇宙の旅』の胎児は、宇宙の旅をした宇宙船ディスカバリー号のボーマン船長の生まれ変わりだが、キューブリックの意図は、類としての人間の生まれ変わり、またはその復活を希求する神話的な表現にあったように思われる。 『日本書紀』はわが国の創世神話をつづった史書だが、天孫降臨にさいして、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)は真床追衾(まどこおふすま)に包まれていたと書かれている。瓊瓊杵尊は皇祖神である天照大神の孫で、皇太子(ひつぎのみこ)である(註3)。折口信夫は『大嘗祭の本義』のなかで、瓊瓊杵尊が「物忌みの期間中、外の日を避ける為にかぶるものが真床追衾である。此を取り除いた時に、完全な天子様となるのである」とこの箇所を読み解いている(註4)。 『日本書紀』が難しく飾り立てた物言いをしているのは、神またはそれに連なる高貴な身分の継承にまつわる事柄だからである。しかし、甲も乙もない人間の誕生に引き寄せて考えてみれば、物忌みの期間中というのは、早いはなしが、子どもが母親の胎内で過ごす時間にほかならない気がする。 神であっても人間であっても、妊娠したらすぐに出産することにはならない。胎児は十月十日を母親の子宮で育まれ、ようやく人間として誕生を迎える資格を備えるのである。母親の子宮のなかで胎児を包んでいる膜や胎盤などは胞衣(えな)と総称された。胞衣は胎児のあとに娩出されることから後産とも呼ばれたという(註5)。 『2001年宇宙の旅』の最後の場面で胎児を包んでいた球形の光彩も、『日本書紀』で天孫降臨する瓊瓊杵尊を包んだ真床追衾も、この胞衣を擬えた形象で、その背景には畏怖と崇敬の重なり合う太古からの生命観があったように思われる。 根津神社境内に六代将軍徳川家宣の胞衣塚が築かれている。の ph5 をご覧いただきたい。根津神社はもと家宣の父徳川綱重の山手屋敷(別邸)で、家宣はこの邸内で生まれた。胞衣塚の傍らに、文京区教育委員会による説明版があり、胞衣納めの習俗について、こう書いている(註6)。 われわれの祖先が、胞衣を大切に扱ったことは、各地の民間伝承にある。例えば、熊野では大石の下に納めたと伝えられる。関東では、家の床下や入口の敷居の下に埋めたといわれ、また屋敷の方角をみて埋めるという所もあった。一方上流の階層では、胞衣塚を築くことが早くから行われた。愛知県の岡崎には、徳川家康の胞衣塚がある。 1935(昭和10)年、柳田國男などの指導で「妊娠出産育児に関する民俗調査」が全国規模で実施された。それをまとめた『日本産育習俗資料集成』を読むと、胞衣を埋納する方法は必ずしも一定していないが、上記の解説にもあるように、場所については家屋敷やその近くが選ばれることが少なくなかった(註7)。 『精選版 日本国語大辞典』によれば、生まれた子どもに最初に着せる衣を胞衣着と呼んだ。これは白木綿の袖なしで、産婆などが持ってきて着せた。また同書は、後になると、この胞衣着を産着の上に着せて宮参りをする風習が出来た、とも書いている(註8)。 ph1 太龍寺。正岡子規の墓。傍らに自撰の墓誌。田端4-18-4。2013.03.23 ph2 ポプラ坂。左の日本家屋の表札に、「ポプラ荘 田端文士村・芸術の里」。いまはない。田端3-18-3。2010.01.05 ph3 東覚寺門前の赤紙仁王。疾患の部位に赤紙を貼り願掛けすれば治癒するという。田端2-7-3。2010.01.05 ph4 八幡坂(東覚寺坂)。田端2-7。2021.11.24 芥川龍之介に『年末の一日』という短編小説がある(註9)。この小説の最後に胞衣を運ぶ箱車のことが出てくる。 夏目漱石は1916(大正5)年12月9日に死去した。その命日より何日か過ぎて、年の暮れも押し迫ったある日、芥川は奉天特派員から本社勤めになったという新聞記者のK君を案内して、漱石の墓参りをした。墓は雑司が谷霊園にあり、芥川はこれまで何度か墓参りに訪れたことがあった。 ところが、いざ行ってみると、なんとしたことか、漱石の墓の在り場所をすっかり忘れてしまっていた。江戸時代には幕府のお鷹部屋になっていた広大な園内を散々さまよい、とうとう墓地掃除の女性に道を教えてもらう羽目になった。ようやく墓の前にたどりついてみると、漱石の墓は「この前に見た時よりもずっと古びを加え」、「おまけにお墓のまわりの土もずっと霜に荒されていた」というのである。 雑司が谷霊園は染井霊園や谷中霊園と同じように、明治につくられた共同墓地である。寺院の境内墓地とは規模がまるでちがう。迷うのが当たり前なのに、それを過剰に気に病んでいる。漱石は文学の恩師であり、人生の羅針盤でもあったからである。 この日の明け方、芥川は雑誌3社から頼まれた新年号の原稿の最後を書き上げた。しかし「三篇とも僕には不満足だった」と思わせぶりな書き方をしている。漱石が亡くなって、9年が過ぎていた。文学・芸術をとりまく環境はすっかり変貌し、自分は道に迷いかけている。曖昧な描写の点と点を繋いでみれば、そんなふうに読めなくもない。 墓参りの帰り、芥川は護国寺前から上野公園前行きの市電に乗り、富士前(上富士前町駅)で途中下車した。そこで同行したK君と別れ、「東洋文庫にいる或友だちを尋ねた」。「」にも書いたが、東洋文庫は中国の文物を中心に集めた東洋学の研究図書館で、開館したのは1年前である(註10)。 いっぽう、芥川は2カ月前に『支那游記』(改造社)を出版したばかりだった。この作品は、大阪毎日新聞の特派員として、1921年に中国を訪れたときの見聞記で、『毎日新聞』に連載した「上海游記」(1921)・「江南游記」(1922)を中心に、雑誌『女性』・『改造』に掲載した記事も加えた構成になっていた(註11)。 1921年7月、中国共産党の第一回大会が上海で開かれた。その会場となったのが、中国共産党の指導者の一人李人傑(李漢俊)の自宅であった。その3ヶ月前、芥川龍之介は李人傑の自宅を訪れ、中国の政治社会と芸術の未来図について聞き書きを取り、「上海游記」の一章としている。 芥川はそのなかで、李の政治思想を「信条よりすれば社会主義者、上海に於ける『若き支那』を代表すべき一人」と高く評価し、「予は李氏に同情したり」とも書いている。言いかえれば、中国共産党の革命思想と反日抗争に共感を抱いたのである。 しかし、芥川は小説家である。必然的に話題は文学と芸術に波及せざるをえない。そこで芥川は李に向かい、「プロパガンダの手段以外に、芸術を顧慮する余裕ありや」と問いかける。それにたいする李人傑の答えは「無きに近し」だった。芸術は政治的な宣伝手段に過ぎないとする中国共産党の芸術観に芥川が納得できたとは思えない。「私の手控えはこれだけである」と書くに止め、「同情したり」の言葉はない。 『年末の1日』には、「僕」(芥川)が何の用件で東洋文庫に立ち寄ったかの説明がない。漱石の墓参りに同行したK君は奉天帰りの新聞記者だが、彼が芥川を訪ねた理由もやはり説明がない。わずか10枚足らずの原稿に、2カ所も中国関係の曖昧模糊とした記述がある。思想表現が自由でなかった時代である。推して知るべしということなのかもしれない。 東洋文庫で用事をすますと、芥川は再び上野公園行の市電に乗った。「富士前」の市電停車場は、現在の上富士前交差点にあった。本郷通りと不忍通りの行き交うところで、「ときの忘れもの」のすぐ近くである。 ph5 田端の切通し。鉄骨の橋は童橋。この橋を渡った奥に芥川龍之介の旧居跡。田端1-20。2021.11.24 ph6 与楽寺へ下る急坂。斜面に土を盛り、その上に家が建つ。田端1-20。2021.11.24 ph7 不動坂。田端駅(南口)からこの坂を上ると道灌山。田端1-22。2010.01.05 ph8 道灌山から見たJR田端駅方面の眺望。2021.11.24 市電が不忍通りを走り、自宅の最寄駅である「動坂」(駒込動坂町駅)に着いたときは、すでに夕闇が迫っていた。 墓地裏の八幡坂の下に箱車を引いた男が一人、楫棒に手をかけて休んでいた。箱車はちょっと眺めた所、肉屋の車に近いものだった。が、側へ寄って見ると、横に広いあと口に東京胞衣会社と書いたものだった。僕は後から声をかけた後、ぐんぐんその車を押してやった。それは多少押してやるのに穢い気もしたのに違ひなかった。しかし力を出すだけでも助かる気もしたのに違いなかった。 (中略)僕はこう言う薄暗がりの中に妙な興奮を感じながら、まるで僕自身と闘うように一心に箱車を押しつづけて行った。 八幡坂は東覚寺坂のことで、田端八幡神社東側の坂道 (ph4)。動坂からJR田端駅に至る切通し(都道458号白山・小台線)に併行する急こう配の旧道である。墓地は赤紙仁王で知られる東覚寺の境内墓地 (ph3)。現在は高い塀に遮られて、この坂道からは見えなくなっている。東覚寺は明治維新までは八幡神社の別当寺で、そのころは寺と神社は同じ境内にあった。 八幡坂を上ると台地の頂上で田端高台通りと交差する。その途中に童橋という鉄骨の橋がある (ph5)。芥川の住んでいた家は、この橋を渡った東側の高台にあった。近藤富枝の『田端文士村』によれば、切通しと童橋の出来たのは、1930(昭和5)年かその翌年だという(註12)。 歩いてみれば、この切通しに沿った街並みは激しく変貌しているのが分かる。そこかしこに田畑や森林が見られたという田端文士村の出来たころの景色は想像しにくい。 「東京胞衣会社」は架空の社名である。しかし、道灌山には日本胞衣会社という胞衣会社が実在した。そこでは胞衣神社が建立され、東京の市中から集めた胞衣をその境内に埋納していた。胞衣神社があったのは、JR田端駅南口のあたりで、西日暮里に向かう尾根沿い道に面していたという(註13)。 ところで、なぜ、頼まれもしないのに、「僕(芥川)は後から聲をかけた後、ぐんぐんその車を押してやった」のだろうか。先にも書いたが、芥川はこの日の朝、雑誌3社から頼まれた新年号の原稿を書き上げた。だが「三篇とも僕には不満足だった」という。 私たちの祖先が、これまで胞衣を大切に扱ってきたことを、芥川はとうぜん知っていたに違いない。僕(芥川)は箱車に書かれた東京胞衣会社の文字が目に入った。すると脱稿したばかりの作品の後産である幻想の胞衣を、一緒に積み込んでもらい、自らの手で埋納しようと思いついた、ということではないだろうか。 たしか中学1年のときだが、犬の出産を見たことがある。夕方、犬小屋へいくと、様子がおかしい。ううっと唸り威嚇された。懐中電灯を照らすと、子犬が生まれていた。だが、子犬も周りの床もどろどろで血だらけである。母親を呼ぶと、心配することはない、そっとしてあげなさい、といわれた。しばらくして覗いて見ると、小屋のなかはすっかりきれいになっていて、生まれたばかりの6匹の子犬が親犬にまとわりついていた。 後年になって知ったことだが、犬に限らず、動物の世界では、胞衣を母親が全部口中にして始末してしまう、ということである(註14)。 芥川は「多少押してやるのに穢い気もしたのに違いなかった」と、ここでも微妙な表現をしている。芥川は動物の出産を間近に見たことがあったのかもしれない。父親の新原敏三は渋沢栄一とも縁のある酪農家で、新宿に耕牧舎という牧場を持ち、牛乳販売業を営んでいたという(註15)。胞衣を運ぶ箱車を「肉屋の車に近いものだった」とも書いている。「肉屋の車」を「牛乳屋の車」に置き換えれば、芥川の脳裏に摺りこまれた在りし日の日常風景ということにならないだろうか。 【註】 註1 『2001年宇宙の旅』(2001: A Space Odyssey、監督スタンリー・キューブリック、アメリカ・イギリス合作映画、1968) 註2 『博士の異常な愛情』(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb、監督スタンリー・キューブリック、アメリカ・イギリス合作映画、1964) 註3 『日本書紀』「神代下」(日本古典文学大系、校注坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋、岩波書店、1978) 註4 『大嘗祭の本義』(『折口信夫全集 第三巻 古代研究・民俗学編2』所収、中公文庫、1987) 註5 『民俗学辞典』(監修柳田國男、東京堂出版、1984) 註6 現地説明板(文京区教育委員会、1983)。「その18 根津新坂のS字曲線と根津清水谷の牡丹燈籠(前編)」のph5を参照。 註7 『日本産育習俗資料集成』(恩賜財団母子愛育会編、編集委員 橋浦康雄・大藤時彦・大藤ゆき・田中丸勝彦、第一法規出版、1975) 註8 『精選版 日本国語大辞典』(小学館) 註9 『年末の一日』(芥川龍之介、『年末の一日・浅草公園 他十七篇』所収、解説石割透、岩波文庫、2017) 註10 『東洋文庫』 公益財団法人 東洋文庫 (toyo-bunko.or.jp)/『東京の原風景』「文庫版あとがき」(川添登、ちくま学芸文庫、1993) 註11 『上海游記』(芥川龍之介、入力門田裕志・校正岡山勝美、青空文庫、2015)/『毎日新聞』「余録」(2021.7.1)余録:大阪毎日新聞の社員だった… | 毎日新聞 (mainichi.jp) / 『在中日本人と芥川龍之介の上海訪問』(宋武全、『岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第三十九号』所収)hss_039_(019)_(036).pdf (okayama-u.ac.jp) 註12 『田端文士村』「第三章 羅生門の作者」(近藤富枝、中公文庫、2018) 註13 『北区史 民俗編2』「田端地区の民俗」(北区史編纂調査会、1994)/『道灌山』(『子規全集 第十三巻 小説・紀行』所収、編集代表 正岡忠三郎、講談社、1976) 註14 『的と胞衣 中世人の生と死』「一 的と胞衣 中世文化史研究への提言」(横井清、平凡社、1988) 註15 『田端文士村』「第三章 羅生門の作者」(近藤富枝、中公文庫、2018)/「下総牧羊場の系譜(2)―牧羊生徒と牧羊職員たち―」(友田清彦、『農村研究』第97号所収、2003)(agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010681697.pdf)。 (ひらしま あきひこ) ・おまけ <ソラマメのサヤを触ると実が膨らんでいました。 電気柵を張り、安全保障対策もすませました。 タヌキの侵攻さえなければ、5月の連休には無事収穫できそうです。 すぐ傍に、ネギを植えています。 こちらは僧侶の衣装を脱いで、艶やかな花を咲かせるところ。> (2022.04.24) 平嶋先生から届いた写真です。画像はクリックで拡大します。 ・ 平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき は毎月14日に更新します。 ■ 1946年、千葉県館山市に生まれる。1965年、早稲田大学政治経済学部入学、写真部に所属。1969年、毎日新聞社入社、西部本社写真課に配属となる。1974年、東京本社出版写真部に転属し、主に『毎日グラフ』『サンデー毎日』『エコノミスト』など週刊誌の写真取材を担当。1986年、『昭和二十年東京地図』(文・西井一夫、写真・平嶋彰彦、筑摩書房)、翌1987年、『続・昭和二十年東京地図』刊行。1988年、右2書の掲載写真により世田谷美術館にて「平嶋彰彦写真展たたずむ町」。(作品は同美術館の所蔵となり、その後「ウナセラ・ディ・トーキョー」展(2005)および「」展(2018)に作者の一人として出品される)。1996年、出版制作部に転属。1999年、ビジュアル編集室に転属。2003年、『町の履歴書 神田を歩く』(文・森まゆみ、写真・平嶋彰彦、毎日新聞社)刊行。編集を担当した著書に『』(宮本常一、上下巻別巻1、2005)。同書の制作行為に対して「第17回写真の会賞」(2005)。そのほかに、『パレスサイドビル物語』(毎日ビルディング編、2006)、『グレートジャーニー全記録』(上下巻、関野吉晴、2006)、『』(池田信、2008)、『』(宮本常一、上下巻、2009)がある。2009年、毎日新聞社を退社。それ以降に編集した著書として『宮本常一日記 青春篇』(田村善次郎編、2012)、『』(上下巻、2013)。2011年、早稲田大学写真部時代の知人たちと「街歩きの会」をつくり、月一回のペースで都内各地をめぐり写真を撮り続ける。2020年6月で100回を数える。 2020年11月ときの忘れもので「」を開催。 |

| ときの忘れもの/(有)ワタヌキ 〒113-0021 東京都文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS Tel 03-6902-9530 Fax 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com http://www.tokinowasuremono.com/ 営業時間は、12:00~19:00、日曜、月曜、祝日は休廊 資料・カタログ・展覧会のお知らせ等、ご希望の方は、e-mail もしくはお気軽にお電話でお問い合わせ下さい。 Copyright(c)2023 TOKI-NO-WASUREMONO/WATANUKI INC. All rights reserved. |