「瑛九 ー 光の探求者」

大谷省吾(東京国立近代美術館美術課長) 2019年

Q

Eiとは何者か。この風変わりな名を持つアーティストは1930年代から50年代にかけて、日本の前衛アートシーンできわめて個性的な活動を行ったが、その特徴を一言で言い表すのは難しい。彼は、自らの代名詞ともいうべきフォト・デッサンをはじめ、油彩、コラージュ、エッチング、リトグラフなど、さまざまな技法を用いた。また表現スタイルも目まぐるしく変化していることが、今回の小展示に並ぶ作品からも明らかである。だからといって、彼は西洋の新しい動向を次々に模倣しようとした流行追随者ではない。その制作のあゆみをたどると、自らをとりまく世界をいかにリアルに捉えることができるか、ねばり強く探究し続けた真摯な芸術家の姿が浮かび上がってくるだろう。

こと杉田秀夫は、1911年に日本の南西部に位置する宮崎県で、眼科医の次男として生まれた。地元の中学校を中退し、1925年に14歳で上京して美術学校に通い始めるが、そこも短期間でやめてしまう。それから約10年は、彼にとって模索の時期であった。早熟な彼はわずか16歳で美術雑誌に批評を書き始め、続いて1930年には写真学校に短期間学び、フォトグラムを試作した(1)。それにも行き詰まると再び油絵の筆をとり、東京と郷里の宮崎を往復しながら、さまざまな展覧会に応募しては落選を繰り返していた。(1935年、cat.no.1)は、この模索期の終盤に描かれたもので、花のようなイメージが、絵具の物質性を強調した激しいタッチで描かれている。この時期、彼はまたエスペラント語を学び、その縁で生涯にわたる支援者となる美術評論家の久保貞次郎と出会っている。

cat.no.1

彼に転機が訪れるのは1936年のことである。彼はこの年の初頭から、以前に試作したフォトグラムに再び取り組み、その成果を携えて2月に上京、を訪ねて自作を見せた。長谷川は1932年にフランス留学から帰国後、ちょうどこの頃から抽象絵画の推進者として制作と評論の両面で注目を集めていた新進画家であった。杉田のフォトグラムを激賞した長谷川は、ただちに知人の美術評論家である外山卯三郎に彼を紹介し、彼の前衛アートシーンへのデビューをプロデュースすることになる。「Q

Ei」という名前は、このときに考案された。本人が、それまでの「杉田秀夫」から生まれ変わるために、きわめて突飛な響きをもつ名前にしたいと望んだためという。そして彼のフォトグラムには、新たに「フォト・デッサン」という名前が付けられ、この年の4月に、外山の主宰する芸術学研究会から10点組の作品集が限定40部で刊行された。また同時に東京・銀座でフォト・デッサンによる個展が開催されたのである。彼はさっそく、当時有力だった美術雑誌『みづゑ』に紹介され注目を集めることとなった(2)。

彼がフォトグラムという技法を用いて、1936年にデビューしたという事実は、国際的な視点からは、とりたてて目新しいものには見えないかもしれない。すでに1920年代にはクリスチャン・シャド、、モホイ=ナジらが、この技法を用いた作品を多数作り出していたからである。そして彼らの作品は、1920年代後半には日本にも紹介されていた(3)。しかし瑛九のフォトグラムは――いや、フォト・デッサンは――ユニークな特質を備えたものであり、1920年代のダダや構成主義の文脈とは異なる位置づけが必要である。

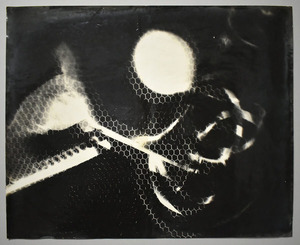

物体が本来の質量から解き放たれたかのように印画紙の上にそのシルエットを浮かび上がらせるマン・レイの作品にせよ、物体のシルエットを手掛かりに光による造形的構成をつきつめたモホイ=ナジにせよ、そこで用いられているのは既成の何らかの物体である。それに対して瑛九は、既成の物体だけではなく、自らのデッサンを切り抜いて型紙とし、それらを組み合わせて感光させ、印画紙の上にイメージを定着させた。「フォト・デッサン」の名称の由来はここにある。現実の痕跡としてのフォトグラムに、画家自らの手の動きの痕跡を重ね合わせることが、ここでは試みられているのだ。画面の中では、具体的な物体と、抽象化されたフォルムをもつ人や動物のような姿とが幻想的に交錯することになる。

こうした作品の特徴は、形式的に見ると、1930年代半ばの前衛絵画が抱えていた課題へのひとつの解答のようにも見える。瑛九がデビューした1936年の日本では、抽象絵画とシュルレアリスムとが前衛美術の二大潮流として対立的に捉えられ、両者を止揚することが、前衛画家たちの課題として受け止められていたふしがある。そして瑛九のデビュー直前の1936年3月には、スイス人画家、クルト・セリグマンが来日しているのだが、セリグマンもまた、フランスでアプストラクシオン=クレアシオンのグループに参加しつつ、そこからの脱却を試みつつあることが日本で紹介され(4)、またセリグマンとともにアプストラクシオン=クレアシオンに参加していた、唯一の日本人画家であるも、ちょうどこの頃、留学中のパリから日本に向けて、抽象とシュルレアリスムとの対立の克服が課題であるとの文章を寄せていた(5)。

では瑛九はどう考えていたのか。彼は1936年の個展の目録で、抽象は絵画の範囲を狭める危険性があること、逆にシュルレアリスムは無意識の底で絵画の限界を逸脱する危険性があることを指摘し、自身の作品がそのどちらに属するかは、見る人の判断に任せたいと記した。これは裏を返せば、自分はそのどちらとも違うという自負心の表明である。「私の求めているものは20世紀的な機械の交錯の中に作られるメカニスムの絵画的表現」であり、そのために「光のもつ最も微妙な秘密をつかむ印画紙」を用いるのだという(6)。彼は、自身をとりまく現実世界を、同時代的なリアリティをもって表現するためには、旧来の油彩技法では不可能と感じ、またストレートな写真でも不十分と感じた。そこで、現実の物体と、自らのドローイングとが重なり合うような「フォト・デッサン」を生み出したのである(7)。

cat.no.7

cat.no.9

cat.no.10

cat.no.11

cat.no.13

cat.no.14

cat.no.15

cat.no.16

cat.no.17

Untitled 題不詳

しかし当時の日本では、彼の仕事は充分に理解されたとはいいがたい。彼は友人に宛てた手紙の中で「僕の仕事というとわからずやはマン・レイと同じ仕事かと思いやがるので不愉快だ」(8)といい、また1937年7月から始まる日中戦争、それに続く太平洋戦争の状況下で、前衛的な表現は許されなくなっていった。彼が再びフォト・デッサンに取り組むのは戦後になってからのことである。

今回展示される約10点のフォト・デッサンの多くも戦後のものであるが、そこで展開される技法は多様である。型紙によって表される人や動物の形は自由闊達で、ときに童話の一場面かと思わせるほどの愛嬌をたたえている。そこに重ね合わされるレースや網が装飾的な効果をあげ、また型紙を少しずらして複数回露光させることで画面に浅い奥行きや動きが生み出されている。さらに(cat.no.8)では吹き付けによる色彩が施され、(cat.no.12)ではペンライトを印画紙の上で動かすことによって感光させた、うねるような曲線を見つけることができる。これらの技法が複雑に組み合わされ、彼のこの時期のフォト・デッサンはいくつものレイヤー構造をもつ新しい光の絵画というべき造形に到達したということができるだろう。これらの技法の一部は油彩画にも応用された。(cat.no.3)や(cat.no.4)は型紙とエア・コンプレッサーによる吹き付けにより、フォト・デッサンと同様のレイヤー構造の空間を生み出している。

cat.no.8

cat.no.12

cat.no.2

cat.no.3

cat.no.4

そしてもうひとつ興味深いのが(cat.no.9)である。彼はガラスやセロファンのような透明な材質を線描で埋め尽くし、それを印画紙の上にのせて感光させることで、この複雑なイメージを生み出している。これは一見すると、当時日本に紹介され始めたアンフォルメル絵画と似て見えるかもしれない。しかし重要なのは、アンフォルメル絵画がほぼ例外なく絵具の物質性を際立たせているのに対して、瑛九の作品は印画紙の上で展開されているため、物質性が徹底して希薄なのである。そして、同じことが彼の晩年の油彩画にもあてはまる。今回の展示では(cat.no.5)と(cat.no.6)がそれにあたるが、彼は晩年に、光の粒子が画面上にオールオーヴァーに偏在するような独自の抽象表現に到達した。《海の原型》では、さまざまな色の斑点ひとつひとつから放射状のタッチが広がっており、そのせいでそれぞれの色斑は重力から自由になって浮遊し、画面の天地さえ不確かなものになる。

cat.no.5

cat.no.6

この翌年、彼の油彩画において色斑はさらに細かい点描となり、絵具の厚みは薄くなって物質感が抑えられ、画面は大型化していった。彼はそれらを屋外の太陽光の下で、見る者を取り囲むように並べてみてほしいと語ったという(9)。そう語った彼はすでに病床にあった。制作に根をつめすぎたのがたたり体調を崩したのだった。彼は1960年に48歳の早すぎる死を迎えたが、彼が最後に夢見ていたのは、視覚体験の純粋化ともいうべきものだったといえよう。同時代の他の多くの日本人画家が、アンフォルメルに触発されながら、絵具という物質と表現者の身体との格闘として絵画を捉えていたのに対して、彼の独自性が際立つ。そしてこの最晩年の絵画から、あらためて彼の画業を逆に照射してみると、彼が絵画と写真との間を自由に横断しながら、光を通して現実を捉えようとしてきた、曲がりくねりながらも確かな一本の道が、鮮やかに浮かび上がってくるのを認めることができるだろう。このたびの小展示が、彼を1930年代から50年代にかけての国際的な美術の文脈で見直す、ひとつのきっかけになれば幸いである。

註(1)杉田秀夫「フォトグラムの自由な制作のために」『フォトタイムス』7巻8号、1930年8月

註(2)植村鷹千代「意識の絵画の発足 瑛九のレエゾン・デエトル」『みづゑ』375号、1936年5月

註(3)仲田定之助「写真芸術の新傾向」『アサヒカメラ』2巻4号、1926年10月および仲田定之助「マン・レイの抽象写真」『アサヒカメラ』2巻5号、1926年11月

註(4)クルト・セリグマン「前衛派の諸君に」『みづゑ』375号、1936年5月

註(5)岡本太郎「アプストラクシオンとスユールレアリズム」『名古屋新聞』1936年2月28日

註(6)瑛九「私の作品に関して」『瑛九氏フォトデッサン展』目録、三角堂、大阪、1936年6月

註(7)本展では展示されないが、瑛九のフォト・デッサンにはフォトグラムの原理を応用したものの他に、人物などを撮影した写真のネガフィルムにドローイングを施したり一部を削り取ったりして、印画紙にプリントしたものもある。この手法の作品には、作者の手による現実への暴力的介入が、より直接的に示されている。梅津元はこれに着目し、「フォト・デッサンは、フォトグラムの特殊な技法なのではない。この視点を逆転させて、一般的なフォトグラムの手法の方が、フォト・デッサンという概念の一部をなす、ととらえるべきなのである」という重要な指摘を行っている。梅津元「装置としての瑛九-PLAY,

FOREWARD, REVIEW, PAUSE, REVERSE, STOP」、埼玉県立近代美術館他、2011年7月

註(8)瑛九、宛書簡、1936年3月9日

註(9)木水育男「ぼくは瑛九が好きです。」、小田急グランドギャラリー、1979年6月

(おおたに しょうご)

■大谷省吾(おおたにしょうご)

1969年茨城県生まれ。筑波大学大学院博士課程芸術学研究科中退。1994年より東京国立近代美術館に勤務。現在、同館美術課長。博士(芸術学)。「北脇昇展」(1997年)、「地平線の夢

昭和10年代の幻想絵画」(2003年)、「生誕100年 靉光展」(2007年)、「麻生三郎展」(2010年)、「生誕100年

岡本太郎展」(2011年)、「瑛九1935-1937闇の中で「レアル」をさがす」(2016年)、「福沢一郎展

このどうしようもない世界を笑いとばせ」(2019年)などを企画。著書『激動期のアヴァンギャルド シュルレアリスムと日本の絵画

一九二八-一九五三』(2016年 国書刊行会)。