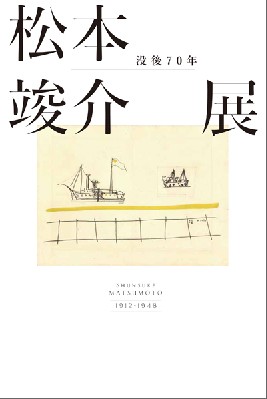

「松本竣介の素描について」

大谷省吾(東京国立近代美術館美術課長) 2018年

ときの忘れものでのは、ちょうど画家の生誕100年の節目に開かれたけれども、は没後70年にあたる。展示される彼の素描について考えるにあたり、本人の書いた文章にあらためて目を通していたら、印象的な一節を見つけることができた。それは次のようなものである。

デツサンを素描と訳したのはいゝとして、素描をすがきと思つたり、簡単なスケツチ風のものをデツサンといふのは本当ではない。腕ならしの習作もデツサンのすべてゞはない。元来素描とは仏語のDesseinであり英語のDesignの事であつて、計画であり、決意決心を意味してゐるのである(註1)。

この文章は比較的初期に書かれたものではあるけれども、「素描とは計画である」という言葉には彼のその後の制作の本質が集約されているようにも思われる。こうした彼の言葉を念頭におきながら、具体的に作品を見てみよう。このたびの展示では、点数こそ絞られているものの、彼のさまざまなタイプの素描を見ることができる。風景あり、人物あり、そして抽象的なコンポジションのようなものもある。制作時期は戦後のものが多いが、戦前戦中と思われるものもある。構想を練っている段階を思わせるものもあれば、裏面に木炭を塗って転写のために使ったとみられる「カルトン」もある。これらの何点かについて、いくつか気づいたことを記しておきたい。

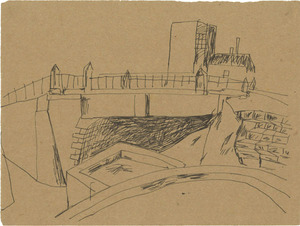

出品No.8)

松本竣介

紙にペン

Image size: 20.5x29.5cm

Sheet size: 22.7x30.3cm

とほぼ同じ構図の素描を、彼のスケッチ帖の中に見つけることができる。このスケッチ帖に収録された1点は、かつて洲之内徹によって、「新宿駅の南口から新宿四丁目の方へ緩い坂道になって降ってくる甲州街道が、武蔵野館通りを跨ぐ部分の、陸橋らしい」と突き止められ、さらに宮城県美術館所蔵の《ニコライ堂》(1941年頃)の画面下半分に合成されていると明らかにされているものである(註2)。ただし、今回展示されているでは、特徴的な「前景にならんでいる鉄骨の頭(コンビネーション)」が描かれておらず、遠景の建物も変更されている。その代わりに、陸橋とその下の明暗の対比に関心が向けられているようだ。洲之内とともにの描いた場所を実際に訪ね歩いた画家の丹治日良によれば、竣介は現場では画帖に鉛筆でスケッチし、それをもとにアトリエでペンによるデッサンを制作したらしいので(註3)、スケッチ帖の素描と今回展示されるの差異を見比べることは、制作のプロセス(註4)――現場でのスケッチ~アトリエでのペンによる構図の整理~下図の確定~カルトンによるキャンバスへの転写~油彩――における画家自身の造形的関心のポイントを知る上で興味深いものがある。そう、冒頭に引用した言葉の通り、竣介の素描の背後には「計画」性が貫かれているのである。

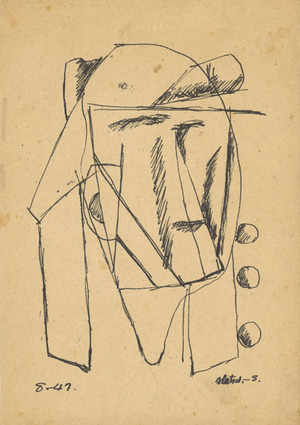

出品No.1)

松本竣介

1947年8月

わら半紙にペン、筆、インク

Image size: 22.0x15.0cm

Sheet size: 27.4x19.2cm

サインあり

※『松本竣介素描』(1977年、株式会社綜合工房)p.121所収

出品No.2)

松本竣介

(裏面にも作品あり)

1946年頃

紙にインク

Image size: 24.0x13.0cm

Sheet size: 27.2x19.0cm

※『松本竣介没後50年展―人と街の風景―』(1997年、南天子画廊)p.16所収 No.39

(裏面)

出品No.3)

松本竣介

1946年

紙にインク、墨

Image size: 24.5x17.5cm

Sheet size: 28.0x19.0cm

※『松本竣介とその時代』(2011年、大川美術館)p.34所収 No.68

その意味では、彼の素描は1枚完結で見るだけでなく、複数を比較しながら見ると新たな発見があるように思われる。私は今回、、、を並べて見比べ、いろいろ考えさせられた。これら3点は少しずつ別の造形的問題を探求していながら、また問題意識を共有する部分もあるように思われる。は、戦後に油彩画において新たに試みられた、茶褐色の色面と力強い黒の線による構成の人物画連作に通じるものを感じさせる素描である。この時期の取り組みは、これまでしばしば「キュビスム的な手法」と呼ばれてきたが、私はこの言い方に若干の違和感を覚えていた。戦中のモダニズム抑圧からの解放のこの時期、彼がキュビスムを再確認しようとしていたことはもちろん十分に考えられるとしても、キュビスムの一言で片づけると何かを見過ごしてしまうような気もしたのである。そんなことを考えながら、これら3点の素描を並べて見ていてふと気づいたのは、ここで試みられているのはキュビスムの特徴とされる多視点の総合ではなくて、複数のイメージをレイヤー(層)状に重ね合わせていくような方法ではないかということである。例えばの人物の頭部は、ほぼ正面の顔と左向きの横顔とが、二つの視点の総合として描かれているのではなくて、別々の頭部が半透明に重ねられていると考えるべきなのではないかと思えたのだ。額のあたりにはためく旗も、頭部とは本来、関係のないイメージだ。これらは、それぞれ別の線描のレイヤーの重なりとして描かれているようにみえる。そうした見方を補強してくれるのが、である。画面全体に大きく描かれている人物の肩から腰にかけて、両手を挙げたもうひとりの人物が小さめに重ねて描かれ、その左には車輪状の形態が三つ並んでいる。さらにその左には、歩く人物と建物らしき形が小さく描かれている。これらも、明らかに別々のイメージがレイヤーの重なりとして描かれているものと見なすことができるだろう。そして、こうしたイメージの重なりは、1938年から40年にかけて制作された都会シリーズの中で、繰り返し描かれたものだ。そう考えてみると、これまで「キュビスム的手法」とひとくくりにされてきた戦後の造形的実験の中に、戦前に街と人とのモンタージュとして試みられていた、イメージを複数のレイヤーとして重ねていく手法の探求が変奏されながらも継続されているように見えてくるのである。

このように竣介の素描は、その「計画」性において深いところで関連しあっており、彼の造形的探求を解き明かす上できわめて重要である。ここでは限られた数の素描しか検討の俎上に乗せることができなかったが、あとはぜひ、みなさんが会場で実物を見ながら、彼の制作の秘密に迫っていただきたい。

(おおたに

しょうご)

■大谷省吾(おおたにしょうご)

1969年茨城県生まれ。筑波大学大学院博士課程芸術学研究科中退。1994年より東京国立近代美術館に勤務。現在、同館美術課長。博士(芸術学)。「北脇昇展」(1997年)、「地平線の夢

昭和10年代の幻想絵画」(2003年)、「生誕100年 靉光展」(2007年)、「麻生三郎展」(2010年)、「生誕100年

岡本太郎展」(2011年)、「瑛九1935-1937闇の中で「レアル」をさがす」(2016年)、「福沢一郎展

このどうしようもない世界を笑いとばせ」(2019年)などを企画。著書『激動期のアヴァンギャルド シュルレアリスムと日本の絵画

一九二八-一九五三』(2016年 国書刊行会)。