|

|

|

|

建築家のドローイング■作家の紹介安藤忠雄 1941年大阪生まれ。独学で建築を学び、69年安藤忠雄建築研究所設立。1997年東京大学教授に就任。神戸震災復興にも尽力している。代表作は、住吉の長屋(大阪)、六甲の集合住宅(兵庫)、水の教会(北海道)、光の教会(大阪)、

'92セビリア万博日本館(スペイン)、大阪府立近つ飛鳥博物館、サントリーミュージアム[天保山](大阪)、ファブリカ・ベネトンアートスクール(イタリア)など。日本建築学会賞、芸術選奨文部大臣賞新人賞、毎日芸術賞、日本芸術大賞、アーノルド・ブルンナー記念賞、プリツカー賞などを受賞。文字通り世界が最も注目している建築家。ドローイングは若いときから夥しい数を制作しており、版画も1984年に現代版画センターのエディションとして「SCENE1/WALL」「SCENE2/CROSS」を制作して以来、1998年にはときの忘れものから10点組の版画集を発表している。モノトーンのドローイングや版画作品は世界各地の建築展などで高い人気を獲得しています。 1941年大阪生まれ。独学で建築を学び、69年安藤忠雄建築研究所設立。1997年東京大学教授に就任。神戸震災復興にも尽力している。代表作は、住吉の長屋(大阪)、六甲の集合住宅(兵庫)、水の教会(北海道)、光の教会(大阪)、

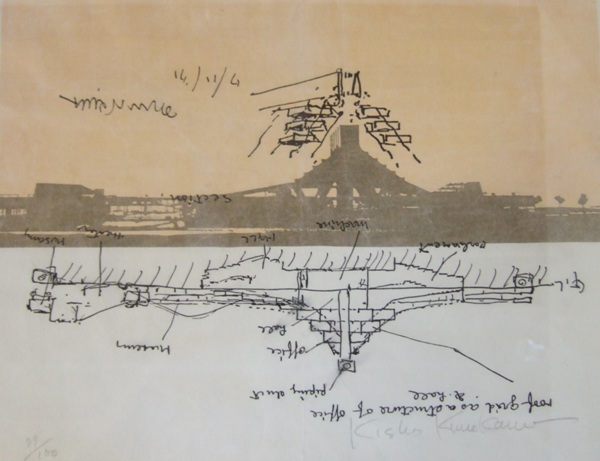

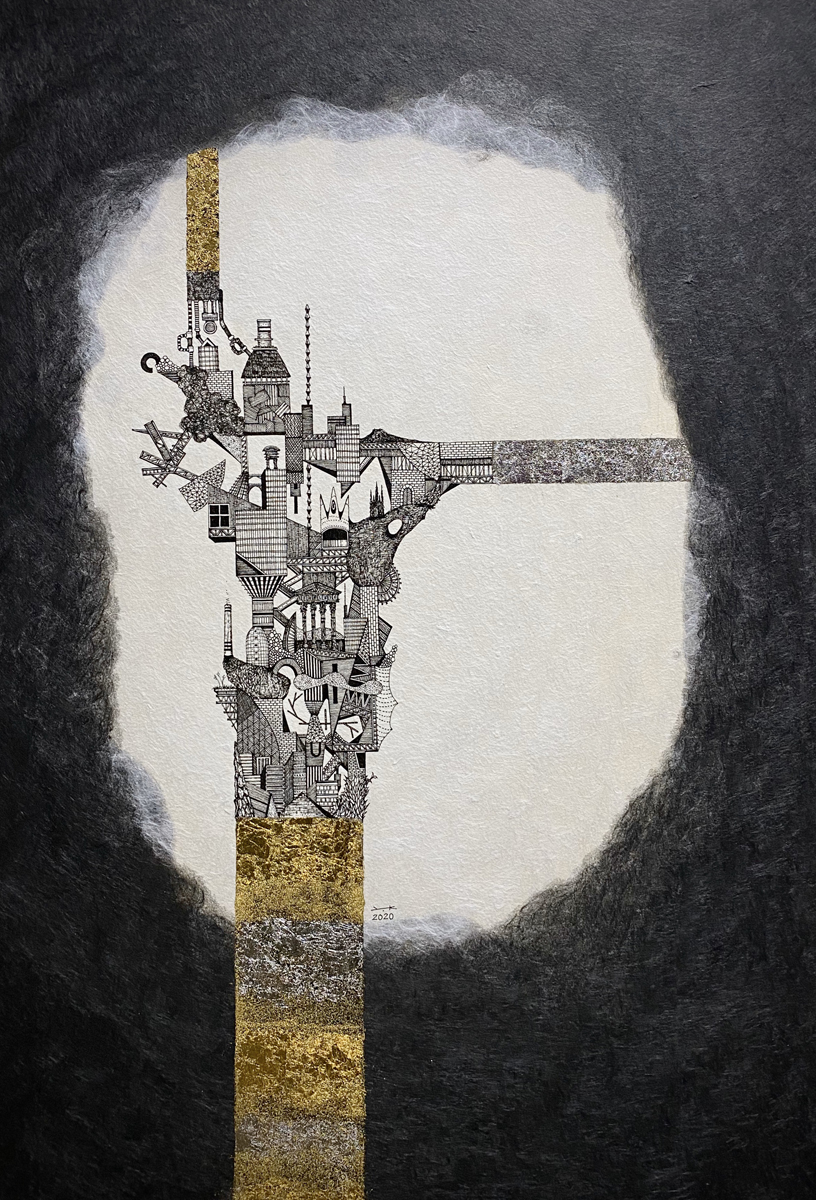

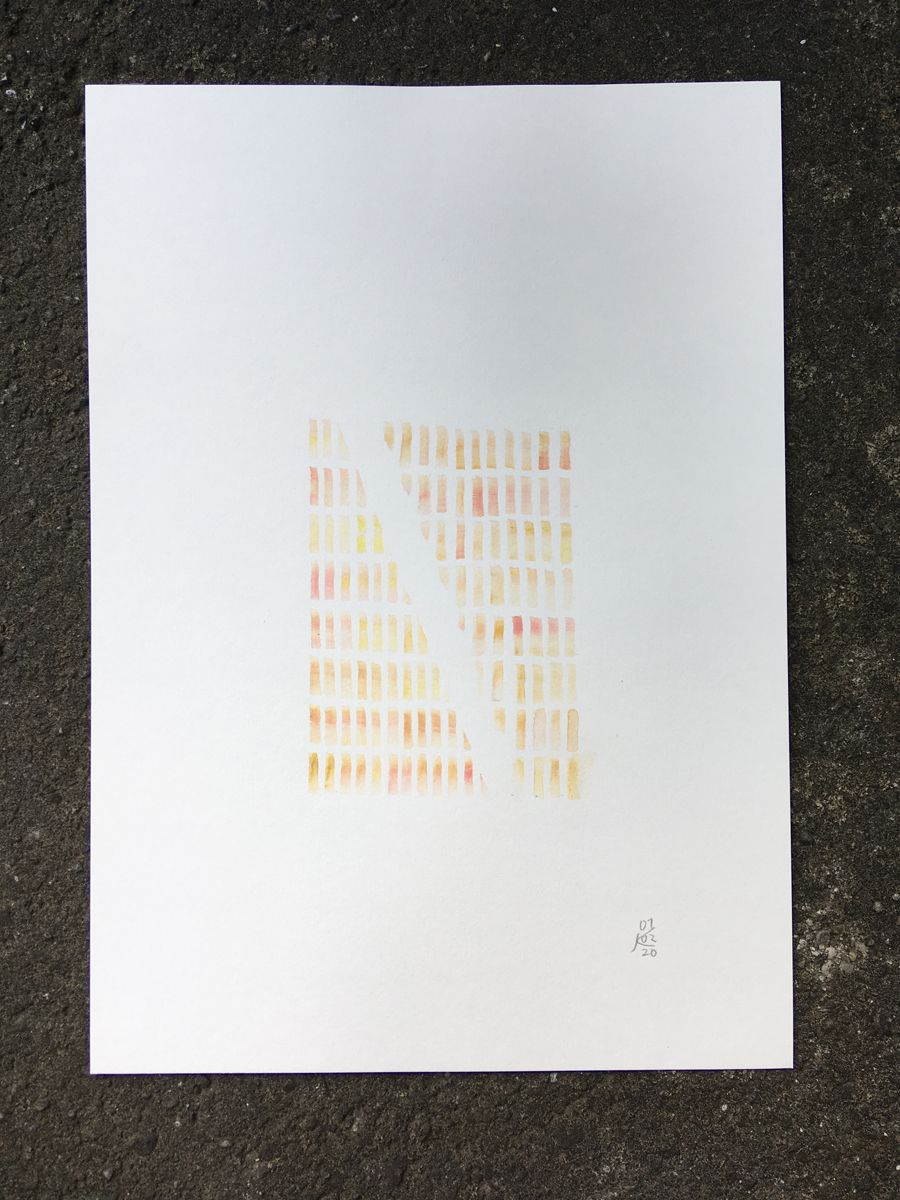

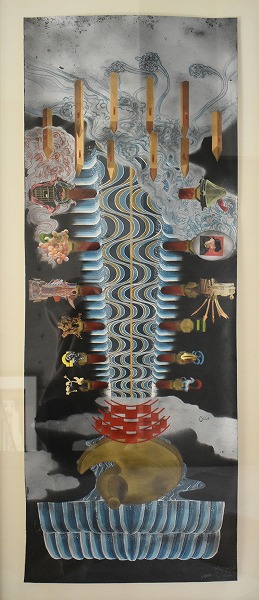

'92セビリア万博日本館(スペイン)、大阪府立近つ飛鳥博物館、サントリーミュージアム[天保山](大阪)、ファブリカ・ベネトンアートスクール(イタリア)など。日本建築学会賞、芸術選奨文部大臣賞新人賞、毎日芸術賞、日本芸術大賞、アーノルド・ブルンナー記念賞、プリツカー賞などを受賞。文字通り世界が最も注目している建築家。ドローイングは若いときから夥しい数を制作しており、版画も1984年に現代版画センターのエディションとして「SCENE1/WALL」「SCENE2/CROSS」を制作して以来、1998年にはときの忘れものから10点組の版画集を発表している。モノトーンのドローイングや版画作品は世界各地の建築展などで高い人気を獲得しています。石山修武 1944年生れ。早稲田大学教授。1975年幻庵で衝撃的なデビューを飾る。伝説的な左官職人をテーマに職人の手技を結集した伊豆の長八美術館で1985年吉田五十八賞。リアス・アーク美術館で1995年日本建築学会賞。1996年ヴェネチア・ビエンナーレに参加、震災の瓦礫が散乱する廃墟を出現させた作品により金獅子賞を受賞。ドローイングは以前から発表していたが、版画は2004年にときの忘れものの個展のために銅版画を手がけて以来、精力的に制作している。 1944年生れ。早稲田大学教授。1975年幻庵で衝撃的なデビューを飾る。伝説的な左官職人をテーマに職人の手技を結集した伊豆の長八美術館で1985年吉田五十八賞。リアス・アーク美術館で1995年日本建築学会賞。1996年ヴェネチア・ビエンナーレに参加、震災の瓦礫が散乱する廃墟を出現させた作品により金獅子賞を受賞。ドローイングは以前から発表していたが、版画は2004年にときの忘れものの個展のために銅版画を手がけて以来、精力的に制作している。著書に「建築家、突如雑貨商となり至極満足に生きる」デジタルハリウッド出版局/「現代の職人」晶文社/「笑う住宅」筑摩書房/「秋葉原感覚で住宅を考える」晶文社/など。 磯崎新 1931年大分生まれ。54年東京大学大学院建築学博士課程修了。 1931年大分生まれ。54年東京大学大学院建築学博士課程修了。63年磯崎新アトリエ設立。代表作は[大分県立中央図書館][群馬県立近代美術館][つくばセンタービル(茨城)][ロサンゼルス現代美術館](アメリカ)][バルセロナ市オリンピック屋内競技場(スペイン)][秋吉台国際芸術村(山口)][静岡県コンベンション・アーツセンター][なら 100年会館(奈良)]など。日本建築学会賞、文部省芸術選奨文部大臣賞新人賞、毎日芸術賞、アーノルド・ブルンナー記念賞、シカゴ建築賞、アメリカ建築家協会名誉賞、英国王立建築家協会名誉会員、ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展金獅子賞、スペイン文民功労勲章大十字賞、プリツカー賞などを受賞。建築のみならず、美術、文学、音楽、演劇等あらゆる文化ジャンルとの交流、対話を積極的に展開し、世界の同世代や若い世代の建築家たちに大きな影響を与え続けている。日本人建築家としては最も版画制作に意欲的で、1977年以来に制作した版画作品は数百点にのぼり、植田実の企画・編集により連刊画文集『栖十二』、〈百二十の見えない都市〉などがある。各種国際展や版画による個展なども多数開催している。 倉俣史朗 1934年東京・本郷(現・文京区本駒込)に生まれる。41年東京・昭和小学校入学。第二次世界大戦の影響で44年静岡、さらには神奈川に疎開。46年神奈川・鐡小学校卒業、東京に戻る。48年文京区立第九中学校卒業。53年東京都立工芸高校木材科卒業。54年帝国機材家具工場入社。56年桑沢デザイン研究所リビングデザイン科卒業。57年三愛宣伝課入社。64年松屋インテリアデザイン室嘱託。 1934年東京・本郷(現・文京区本駒込)に生まれる。41年東京・昭和小学校入学。第二次世界大戦の影響で44年静岡、さらには神奈川に疎開。46年神奈川・鐡小学校卒業、東京に戻る。48年文京区立第九中学校卒業。53年東京都立工芸高校木材科卒業。54年帝国機材家具工場入社。56年桑沢デザイン研究所リビングデザイン科卒業。57年三愛宣伝課入社。64年松屋インテリアデザイン室嘱託。1965年クラマタデザイン事務所設立。70年日本万国博覧会(EXPO’70)に参加。81年エットレ・ソットサスの誘いで「メンフィス」に参加。1960年代はじめのショーケースデザインやディスプレイデザインからインテリア、建築計画、会場構成、独立してからは家具や小物類のデザイン、本格的なインテリアの仕事に独自の表現が展開される。70年代中期には建築設計から家具、小物、素材の開発にいたるまで、すべてが「倉俣史朗の世界」の色彩に染められてゆく。1991年2月1日逝去。 1972年第18回毎日デザイン賞、1981年第2回日本文化デザイン賞、1990年フランス文化省芸術文化勲章を受章。生前の著書に、『倉俣史朗の仕事』(鹿島出版会、1976)、『倉俣史朗 1967―1987』(パルコ出版、1988)、『未現像の風景』(住まいの図書館出版局、1991 本文校了後に急逝されたのでここでは生前の著書としたい。倉俣唯一の回想記でもある)がある。多くの人々の包括的多角的な評価による作品集や論集の雑誌特集、単行本出版あるいは企画展示が続いている。例えば1996年、原美術館で開催された、没後初の「倉俣史朗の世界」展とそのカタログがあり、2011年、21_21 DESIGN SIGHTでの「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展とそのカタログがある。さらにはその翌年に同展のレクチャー集『倉俣史朗読本』も刊行されている。 倉俣史朗の遺したスケッチの中から植田実が選び、シルクスクリーンにした『倉俣史朗 Shiro Kuramata Cahier』(2020年シルクスクリーン10点組、監修・倉俣美恵子、植田実)1・2集をときの忘れものより刊行。 黒川紀章 1934年名古屋市生まれ。1957年京都大学建築学科を経て、1964年東京大学大学院博士課程修了。東大では丹下健三研究室に所属。在学中に「株式会社黒川紀章建築都市設計事務所」を設立。1960年弱冠26歳で建築の理論運動メタボリズムに参加し、衝撃的に世界にデビュー。その後、機械の時代から生命の時代への変革を一貫して主張。共生、新陳代謝(メタボリズム)、情報、循環(リサイクル)、中間領域、フラクタル(非線形)、生態系(エコロジー)等、45年間提言してきたコンセプトはいずれも「生命の原理」という点で共通している。 1934年名古屋市生まれ。1957年京都大学建築学科を経て、1964年東京大学大学院博士課程修了。東大では丹下健三研究室に所属。在学中に「株式会社黒川紀章建築都市設計事務所」を設立。1960年弱冠26歳で建築の理論運動メタボリズムに参加し、衝撃的に世界にデビュー。その後、機械の時代から生命の時代への変革を一貫して主張。共生、新陳代謝(メタボリズム)、情報、循環(リサイクル)、中間領域、フラクタル(非線形)、生態系(エコロジー)等、45年間提言してきたコンセプトはいずれも「生命の原理」という点で共通している。主な建築作品は、中銀カプセルタワー、寒河江市庁舎、福岡銀行本店、国立民族学博物館、国立文楽劇場、名古屋市美術館、広島現代美術館、和歌山県立近代美術館・博物館、豊田市スタジアム、ベルリン日独センター(ドイツ、ベルリン)、日中青年交流センター(中国、北京)、メルボルン・セントラル(オーストラリア、メルボルン)、パシフィック・タワー(フランス、パリ)、リパブリック・プラザ(シンガポール)、クアラルンプール新国際空港(マレーシア)、ヴァン・ゴッホ美術館新館(アムステルダム)他多数。 1997年パリのポンピドーセンターにて「黒川紀章展」開催(約50点の作品が永久コレクションに入る)、2007年国立新美術館にて「黒川紀章展」開催。 光嶋裕介 建築家。1979年米国ニュージャージー州に生まれる。1987年に日本に帰国。以降、カナダ(トロント)、イギリス(マンチェスター)、東京で育ち、最終的に早稲田大学大学院修士課程建築学を2004年に卒業。同年にザウアブルッフ・ハットン・アーキテクツ(ベルリン)に就職。2008年にドイツより帰国し、光嶋裕介建築設計事務所を主宰。首都大学東京にて助教(2012-15)、神戸大学にて客員准教授(2015-)、桑沢デザイン研究所(2010-)、日本大学短期大学部(2011-12)、大阪市立大学(2013-)、早稲田大学(2019-2019)、名古屋工業大学(2017-2020)にて非常勤講師。 建築家。1979年米国ニュージャージー州に生まれる。1987年に日本に帰国。以降、カナダ(トロント)、イギリス(マンチェスター)、東京で育ち、最終的に早稲田大学大学院修士課程建築学を2004年に卒業。同年にザウアブルッフ・ハットン・アーキテクツ(ベルリン)に就職。2008年にドイツより帰国し、光嶋裕介建築設計事務所を主宰。首都大学東京にて助教(2012-15)、神戸大学にて客員准教授(2015-)、桑沢デザイン研究所(2010-)、日本大学短期大学部(2011-12)、大阪市立大学(2013-)、早稲田大学(2019-2019)、名古屋工業大学(2017-2020)にて非常勤講師。建築作品に処女作《凱風館》(神戸、2011、思想家・武道家の内田樹さんの自宅兼合気道道場、SD Review 2011入選)、《旅人庵》(京都、2015)、《森の生活》(長野、2018)など多数。 著作に『増補 みんなの家。』(筑摩書房)、『幻想都市風景』(羽鳥書店)、『これからの建築』(ミシマ社)など多数。 自ら越前和紙の本場・福井県武生で和紙を漉き、その独自の和紙に幻想都市風景を描くなど、建築家として活躍する傍ら、精力的に制作活動を行う。 ときの忘れものでは2012年、2014年、2016年、2018年に光嶋裕介展を開催。2008年にときの忘れものより銅版画集『光嶋裕介―Landscape at Night』(限定8部、銅版画15点と手彩色1点で構成した16点組)を刊行。 佐藤研吾 建築家。1989年神奈川県横浜生まれ。2011年東京大学工学部建築学科卒業。2013年早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻修士課程(石山修武研究室)修了。同専攻嘱託研究員を経て、2014年よりスタジオGAYA。2015年よりインドのVadodara Design AcademyのAssistant Professorに就任。同年より東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程在籍。2016年より福島県大玉村で藍染めの活動をする歓藍社に所属。同年よりインドでのデザインワークショップ「In-Field Studio」を主宰。2017年に「インド・シャンティニケタンに同志を募って家を作りに行く」でSDレビュー2017の鹿島賞を受賞。2018年より福島県大玉村地域おこし協力隊。インド、東京、福島という複数の拠点を往還しながら、創作活動に取り組んでいる。2018年にときの忘れもで初個展「佐藤研吾展―囲いこみとお節介」開催。佐藤自身がデザインし制作した家具としてのハコ(本作品)や、ピンホールカメラ(ハコ)とそれを使って撮影したハコの写真、またハコのドローイングなどを展示した。 建築家。1989年神奈川県横浜生まれ。2011年東京大学工学部建築学科卒業。2013年早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻修士課程(石山修武研究室)修了。同専攻嘱託研究員を経て、2014年よりスタジオGAYA。2015年よりインドのVadodara Design AcademyのAssistant Professorに就任。同年より東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程在籍。2016年より福島県大玉村で藍染めの活動をする歓藍社に所属。同年よりインドでのデザインワークショップ「In-Field Studio」を主宰。2017年に「インド・シャンティニケタンに同志を募って家を作りに行く」でSDレビュー2017の鹿島賞を受賞。2018年より福島県大玉村地域おこし協力隊。インド、東京、福島という複数の拠点を往還しながら、創作活動に取り組んでいる。2018年にときの忘れもで初個展「佐藤研吾展―囲いこみとお節介」開催。佐藤自身がデザインし制作した家具としてのハコ(本作品)や、ピンホールカメラ(ハコ)とそれを使って撮影したハコの写真、またハコのドローイングなどを展示した。毎月ときの忘れものブログに 佐藤研吾のエッセイ「大地について―インドから建築を考える―」を連載。 杉山幸一郎 1984年浜松市に生まれる。建築家。日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーター ズントーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。2016年同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

2016年4月より、毎月ときの忘れものブログに 杉山幸一郎のエッセイ「幸せにみちたくうかんを求めて」を連載。”建築と社会の関係を視覚化する”メディア、アーキテクチャーフォトにてエッセイを隔月で連載中。 1984年浜松市に生まれる。建築家。日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーター ズントーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。2016年同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

2016年4月より、毎月ときの忘れものブログに 杉山幸一郎のエッセイ「幸せにみちたくうかんを求めて」を連載。”建築と社会の関係を視覚化する”メディア、アーキテクチャーフォトにてエッセイを隔月で連載中。高松伸 1948年島根県生まれの建築家。 京都大学名誉教授。1980年に高松伸建築設計事務所を設立し、1984年「織陣Ⅰ」にて日本建築家協会新人賞を受賞。1989年には「キリンプラザ大阪」で日本建築学会賞、1996年には「植田正治写真美術館」で芸術選奨文部大臣賞を受賞した。

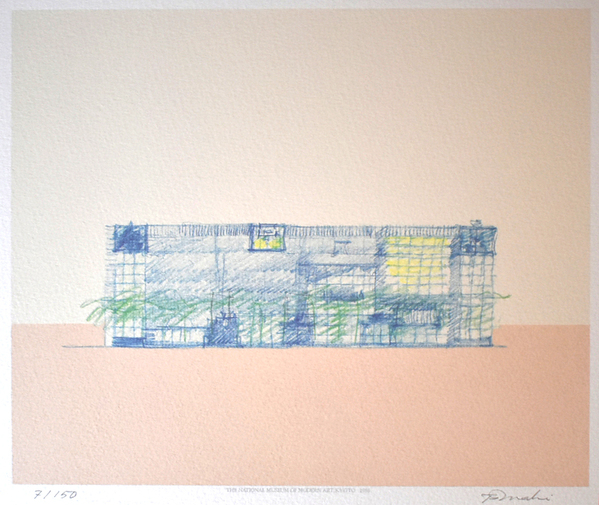

1948年島根県生まれの建築家。 京都大学名誉教授。1980年に高松伸建築設計事務所を設立し、1984年「織陣Ⅰ」にて日本建築家協会新人賞を受賞。1989年には「キリンプラザ大阪」で日本建築学会賞、1996年には「植田正治写真美術館」で芸術選奨文部大臣賞を受賞した。槇文彦 1928年東京都に生まれる。1952年に東京大学工学部建築学科を卒業し、アメリカのクランブルック美術学院及びハーバード大学大学院の修士課程を修了。その後は、スキッドモア・オーウィングズ・アンド・メリル、セルト・ジャクソン建築設計事務所、ワシントン大学のキャンパス・プランニング・オフィスに勤務する。ワシントン大学とハーバード大学で都市デザインの準教授も務める。1965年に帰国、株式会社槇総合計画事務所を設立。 1928年東京都に生まれる。1952年に東京大学工学部建築学科を卒業し、アメリカのクランブルック美術学院及びハーバード大学大学院の修士課程を修了。その後は、スキッドモア・オーウィングズ・アンド・メリル、セルト・ジャクソン建築設計事務所、ワシントン大学のキャンパス・プランニング・オフィスに勤務する。ワシントン大学とハーバード大学で都市デザインの準教授も務める。1965年に帰国、株式会社槇総合計画事務所を設立。帰国後も40人の所員と共にオフイスを構えながら、東京大学教授を務め、1989年まで教壇に立つ。現在に至るまで日本を含め、アメリカとヨーロッパで講演を続けている。 2008年には、建築と都市に関するエッセイ集Nurturing Dreams(MIT Press)を出版。 槇文彦は国内外で数々の賞に輝くなど高い評価を得ている。主な受賞歴は、1988にイスラエルのウルフ基金賞受賞、1990にトーマス・ジェファーソン建築賞受賞、1993年に国際建築家連合(UIA)ゴールドメダルとハーバード大学から贈られるプリンス・オブ・ウェールズ都市デザイン賞受賞、1999年に アーノルド・ブルンナー記念建築賞と高松宮殿下記念世界文化賞建築部門受賞。多数ある受賞の中でも、最も建築家にとって名誉あるプリツカー賞を1993年に受賞し、2011年にはAIAアメリカ建築家協会から贈られる ゴールドメダルも受賞。 (引用:http://www.maki-and-associates.co.jp/firm/index_j.html) 毛綱毅曠 1941年北海道・釧路生まれの建築家。神戸大学で学んだのち、1978年に毛綱毅曠建築事務所を設立。都市や建築は宇宙の記憶を遺伝子として持っていると提唱し、独自の宇宙論に裏打ちされた建築物の設計を数多く手がけた。母親の住宅でもある入れ子構造の建築[反住器]は、代表作の一つ。 1941年北海道・釧路生まれの建築家。神戸大学で学んだのち、1978年に毛綱毅曠建築事務所を設立。都市や建築は宇宙の記憶を遺伝子として持っていると提唱し、独自の宇宙論に裏打ちされた建築物の設計を数多く手がけた。母親の住宅でもある入れ子構造の建築[反住器]は、代表作の一つ。[釧路市立博物館][釧路市湿原展望資料館]では、日本建築学会賞を受賞した。著書に『都市の遺伝子』(青土社)、『記憶の建築』(PARCO出版)など。1995年からは多摩美術大学美術学部・建築学科の教授に就任。2001年に逝去した。 六角鬼丈1941年東京都生まれ。1965年東京藝術学美術学部建築科卒業、磯崎新アトリエ勤務。1967年都市住宅創刊号、クレバスの家、八卦ハウスでデビュー。1969年スコピエ都市計画、万博お祭り広場など担当後独立。1969年六角鬼丈計画工房設立する。1971年解体の世代と称されたワーキング「狂気の時代を生き抜く私自身のためのプロジェクト」で「伝家の宝塔」を提案、以降、六角の住宅づくりの核となり、また、1985年以降、自らの創作方法を「新鬼流八道」と称し、陰陽、善悪、虚実など二極、二律背反を合体。建築をジキルハイド的生態へと変容させようとしている。1977年風の造形頂部に乗せた[雑創の森学園]で吉田五十八賞を受賞。1990年菱形を武道の遺伝子にたとえた[東京武道館]で日本建築学会賞。1991~2009年東京藝術大学美術学部建築科教授。名誉教授。2009~2016年北京・を中央美術学院・建築学院特聘教授。2001~2019年臨床美術学会会長。2000年人の五感をテーマにした[感覚ミュージアム]で毎日デザイン賞を受賞している。2017年にシルクスクリーン8点(ときの忘れものエディション)を制作し、銀座・ギャラリーせいほうにて「石山修武・六角鬼丈 二人展―遠い記憶の形―」を開催。2019年1月12日死去(享年77)。マイケル・グレイヴス Michael Gravesル・コルビュジエ Le Corbusierダグラス・ダーデン DOUGLAS DARDEN 1951年アメリカ、コロラド州デンバ ーに生まれる。

1976年ニューヨークのパーソンズ・スクールで、デザインを学ぶ。1983年ハーバード大学大学院を特別優等賞を得て卒業。以後、ハーバードとコロンビア大学で設計指導にあたる。1988年ローマ賞受賞、一年間ローマのアメリカン・アカデミーで研究。1990年よりコロラド大学客員教授。1983年より、ニューヨーク、シカゴ、ワシントンDC、オスロ、東京、大阪等世界中で、理論的なドローイング展を催

す。1992 年シカゴでドローイング展、プリンストン出版社より作品集を刊行。1996年死去。

1951年アメリカ、コロラド州デンバ ーに生まれる。

1976年ニューヨークのパーソンズ・スクールで、デザインを学ぶ。1983年ハーバード大学大学院を特別優等賞を得て卒業。以後、ハーバードとコロンビア大学で設計指導にあたる。1988年ローマ賞受賞、一年間ローマのアメリカン・アカデミーで研究。1990年よりコロラド大学客員教授。1983年より、ニューヨーク、シカゴ、ワシントンDC、オスロ、東京、大阪等世界中で、理論的なドローイング展を催

す。1992 年シカゴでドローイング展、プリンストン出版社より作品集を刊行。1996年死去。ジョバンニ・バッティスタ・ピラネージ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

山口文象邸でコンサート-名建築で音楽をたのしむ 2010年5月22日(土) |

|

|

|

||

|

辻邦生展~磯崎新~坂倉準三のレストラン 2009年9月7日(月) |

|

|

|

||

|

磯崎新の知られざる傑作-ぐんま天文台 2008年8月13日(土) |

|

|

|

||

|

磯崎新7の自選展2008-『7つのキュレーション』 ハラミュージアムアーク 2008年8月12日(金) |

|

|

|

||

|

磯崎新・七つの美術空間-群馬県立近代美術館 2008年4月28日(月) |

|

|

|

||

|

建築都市・弘前を訪ねる 前川國男、洋風建築、温泉の弘前ツアー 2005年10月23日(日)~25日(火) |

|

日本では、建築家=建築を設計する「技術者」と思われていますが、私たちは優れた建築家というのは、人間の住まう空間をデザインする「アーティスト」だと考えています。

その空間に身をおくだけで人間の精神に刺激を与えるような素晴らしい空間を創造する人、実際に建築が実現しなくとも、そのような空間を夢想する人、そんな建築家に私たちは憧れます。

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロを挙げるまでもなく、ルネサンスの時代の画家は同時に建築家でした。絵画と建築は分かちがたく結びついていました。

古今の優れた建築家のなかには熱心にドローイングや版画を制作したひとたちがいます。

今では版画家として記憶されているジョバンニ・バティスタ・ピラネージは、実現した建築は極く僅かでしたがローマの建築家でした。しかし、実際の建築よりもピラネージが描いた版画(エッチング)はローマを訪れた旅行者によってヨーロッパ中に広まり、18世紀の人々の古代ローマやギリシャに対する見方を根底から覆してしまった。牢獄幻想や廃墟となった古代都市を描くピラネージの果てしない想像力は実際の建築としては実現せず、紙の上に豊かな実りをもたらしたのでした。

革命期フランスの建築家、ルドゥーは発注者のいない悲哀の中で自らの建築世界を版画によって永遠にとどめようとします。20世紀の鉄とコンクリートとガラスの建築をリードした巨匠、ル・コルビュジェは、精力的に世界各地に建築を残しましたが、その出発点は画家であり、生涯絵筆を離すことはありませんでした。版画も精力的に制作しています。

フランク・ロイド・ライトのドローイングの美しさには溜息がでます。

現代においても自らの建築世界を語る表現として、版画やドローイングを制作することに強い情熱を燃やす一群の建築家がいます。ときの忘れものでは、安藤忠雄、磯崎新、石山修武、マイケル・グレイヴスなどの版画やドローイングを長年にわたり扱い、また版画作品をエディションしています。

千駄ヶ谷のGAギャラリーや、乃木坂のギャラリー間は、優れた建築展を開催していますが、建築家の版画やドローイングを美術作品として専門に売買しているのは、日本ではときの忘れものだけです。

磯崎新は“建築家がなぜ版画をつくるのか”について、「いずれもその建築の基本コンセプトを抽象化し、視覚化してある。実際にできた建築は三次元的なものだし、内部に空間をかかえこんでいるから、その見えかたも体験のしかたも違っている。しかし、それが構想されるときには、手がかりとなるひとつの形式を導入せねばならない。版画で表現しようとしているのは、その部分である。だから、建築が、建築家の手からうまれでていくその瞬間のイメージの視覚化といっていい。それと同時に、建築家が自分の仕事をもういちど解釈しなおそうとしている部分もある」と述べています。

「ときの忘れもの」は安藤忠雄、磯崎新、石山修武らのほとんどの版画に版元として携わり、制作をサポートし、版画集や画文集をプロデュ-スしています。詳しくはパンフレットをご請求下さい。

| ときの忘れもの/(有)ワタヌキ 〒113-0021 東京都文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS Tel 03-6902-9530 Fax 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com http://www.tokinowasuremono.com/ 営業時間は、11:00~19:00、日曜、月曜、祝日は休廊 資料・カタログ・展覧会のお知らせ等、ご希望の方は、e-mail もしくはお気軽にお電話でお問い合わせ下さい。 Copyright(c)2005 TOKI-NO-WASUREMONO/WATANUKI INC. All rights reserved. |